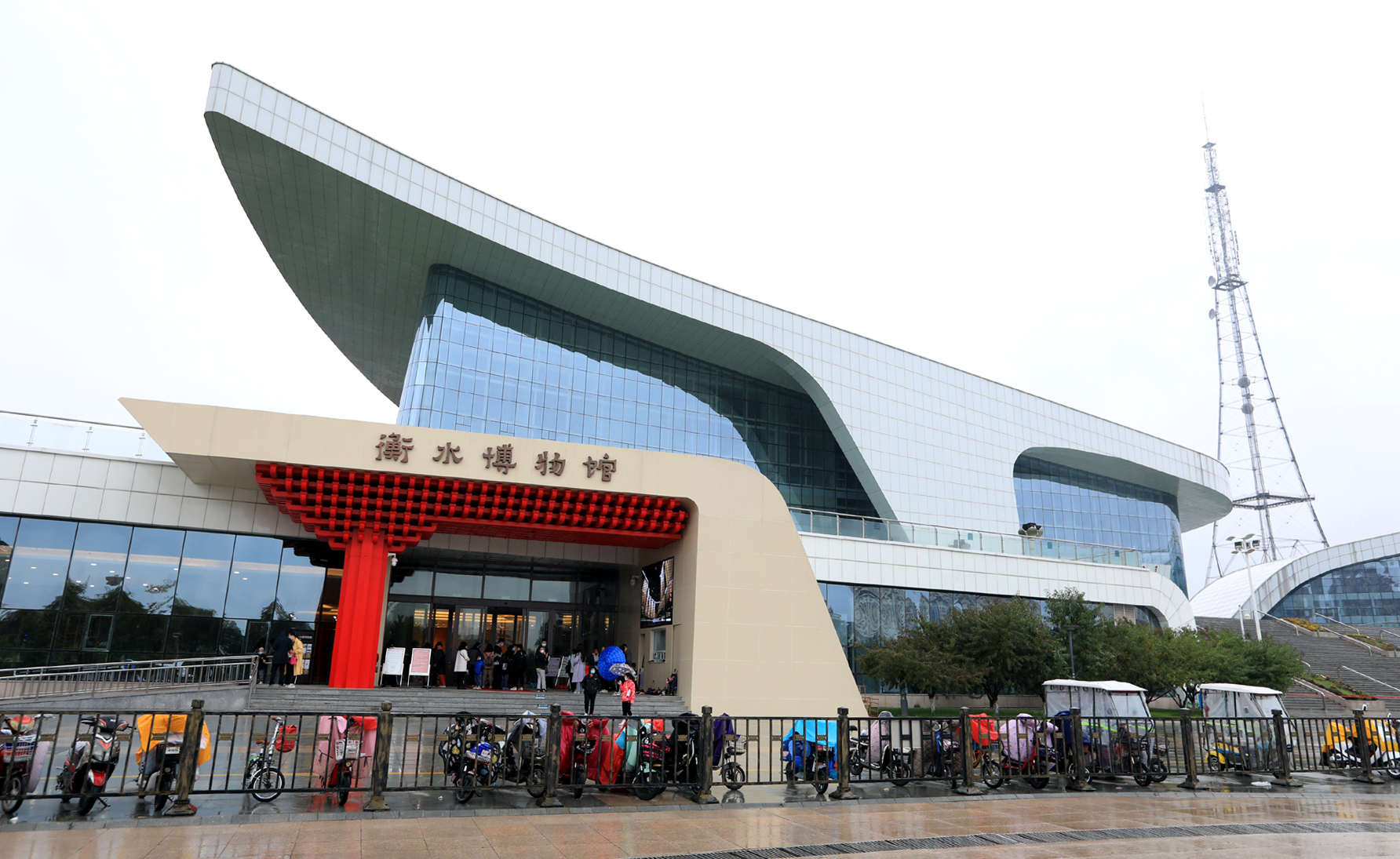

国庆节前一天,位于衡水市区滏阳河畔文化艺术中心的衡水博物馆正式开馆。这是衡水第一个地市级综合性博物馆,建筑面积12000平方米,展厅面积5500平方米,共分八个展区,馆藏文物1400多件,其中上等级文物127件。国庆假日期间,博物馆每天1500个参观预约名额天天爆满。市民冒雨扶老携幼奔向馆中,在历史文物面前,仿佛穿越了时空,品味着家乡从古至今自然和人类文明绵延不息,感受着历史文化发展变迁。

衡水拥有五千年历史文化

步入博物馆,序厅中间的一只仿古青铜圆鼎映入眼帘。相传夏朝初年,夏王大禹划分天下为九州,令九州贡献青铜铸造九鼎,象征九州。只有衡水所处的冀州,是圆鼎,其余为方鼎。因此博物馆在序厅的中心位置摆放了一尊冀州鼎,寓意九州之首,鼎故革新。

步入博物馆,序厅中间的一只仿古青铜圆鼎映入眼帘。相传夏朝初年,夏王大禹划分天下为九州,令九州贡献青铜铸造九鼎,象征九州。只有衡水所处的冀州,是圆鼎,其余为方鼎。因此博物馆在序厅的中心位置摆放了一尊冀州鼎,寓意九州之首,鼎故革新。

博物馆目前设有衡水历史文化、衡水历史名人、衡水红色文化、衡水非物质文化遗产与民俗文化、衡水水文化等展厅,全面系统地展示出衡水丰富厚重的人文历史。馆内除文物实体陈列外,还采用实景搭建与数字化展示相结合的形式,在场景复原、模型复原、砂岩雕塑、3D互动等立体展示的基础上,加入智能触摸屏、数字一体机、数字沙盘、电子感应系统等数字化、智能化的展示手段,进一步拉进观众与文物之间的“距离”,让观众获得全方位、沉浸式的观展体验。

在衡水历史文化展厅,第一组文物是在冀州南门外新石器遗址、景县西周庄新石器遗址、武邑大谷口先商遗址等地出土的磨制石器、陶器、兽骨、蚌壳等文物。其中冀州南门外新石器遗址位于冀州区竹林寺景区西南,遗址深约9米,文化层厚8米,自上而下分为3层:唐、宋时期文化层,出土大量陶器、瓷器等;战国、汉文化层,出土青铜器、陶器、汉砖、瓦当等;新石器、商周时代文化层,出土磨制石器、化石、夹砂陶器等。此外,衡水目前已经发现的商周时期遗址有124处,出土了许多具有当时时代特征的文物。这些出土的文物,证实了早在五千多年前的新石器时代,衡水先民就已经在这片土地上繁衍生息,创造文明。

衡水初为河流的名字,称衡水河,为今冀州境内的漳水后一段的别称,又名“横漳”或“衡漳”。隋开皇十六年(595年),任职河北的郎蔚之划分下博、信都和武邑三县,新置衡水县,治所在今衡水市旧城村。县之名称取“漳水横流”之意,只因漳水从衡水县西南入境后,不是东流入海,而是折向北流,然后入海,所以古人亦把这一段漳河水称为“衡水”。后因漳、滏合流,这段河水即今日的滏阳河。滏阳河被今人称作母亲河。此后行政区划虽几经调整,但“衡水”作为地名延续至今。

文物是一个地方历史沉淀和文化底蕴的生动体现。衡水博物馆里的文物,从古至今,涵盖了书法、绘画、陶瓷、兵器等多个门类,多维度展示出衡水社会发展不同时期的历史、科学、文化风貌。从展陈内容可以看出,衡水历史上有三个辉煌时期:一为两汉时期,二为北朝隋唐时期,三为明清民国时期。馆藏一级文物集中在这三个时期。

文物是一个地方历史沉淀和文化底蕴的生动体现。衡水博物馆里的文物,从古至今,涵盖了书法、绘画、陶瓷、兵器等多个门类,多维度展示出衡水社会发展不同时期的历史、科学、文化风貌。从展陈内容可以看出,衡水历史上有三个辉煌时期:一为两汉时期,二为北朝隋唐时期,三为明清民国时期。馆藏一级文物集中在这三个时期。

一度辉煌——两汉时期

两汉时期,衡水古文化遗存非常丰富,承载了厚重的历史文化信息,令人赞叹不已。省级文物保护单位窦氏青山墓又名“安成侯墓”,位于武邑县县城东14公里处的青冢村南,占地36582平方米,是汉文帝皇后窦猗房之父窦青墓。窦猗房清河郡观津县(今武邑县)人,历经文、景、武三朝,尊为皇后、太后、太皇太后。她沿用刘邦制定的以民生息政策,反对对百姓横征暴敛,鼓励与民休养生息,为汉王朝走上巅峰打下了基础。“文景之治”、“汉武鼎盛”对汉王朝以及中国历史影响深远。窦太后声明远播,被称为一代贤后。

冀州汉墓出土文物展。

汉朝初年的休养生息政策促进了当时的社会发展。衡水今天的11县市区,除景县、深州外,其余各县均在这一时期完成建制。汉武帝推行董仲舒(今景县广川镇大董故庄村人)“罢黜百家,独尊儒术”政令,使儒学成为中国社会正统思想,影响长达两千多年。衡水“董子故里,大儒之乡”因此而得名。展陈中汉代宴饮礼仪、饮食方式、妆容配饰等内容均呈现出衡水在当时的繁荣。

汉代化妆用品展。

冀州区在汉代曾为“信都国”“广川国”“安平国”辖区。据《汉书》、《后汉书》载,从西汉至东汉,刘氏子孙被封信都(今冀州区)的诸侯王为20余人。这些贵族“生居此地,没即葬焉”。冀州区目前发现了多处古墓,以汉墓居多。如双冢汉墓、前冢汉墓、后冢汉墓、西元头汉墓、常庄汉墓等,孙郑李汉墓等,出土玉衣片、陶罐、鎏金铜构件、陶器、黑石器等文物。

1978年出土于冀州孙郑李汉墓的黑石豆形器、黑石熨斗架是馆藏国家一级文物。豆为古代盛食器和礼器,形似高脚盘,源于新石器时代的同名陶器,出现于商代晚期,盛行于春秋战国时期。

馆藏黑石豆形器通高46.5厘米,底座边长14.5厘米,由豆盖、豆盘、豆柄及底座组成。豆盖顶为吻状鸟形钮,豆柄浮雕三只俯卧昂首垂尾螭虎,底座为正方形矩形足,座上浮雕一盘踞状虎形兽。整件器物构思精巧,雕刻细腻,形象逼真,神态生动,是汉代不可多得的艺术佳作,为研究衡水地域汉代社会生活史、丧葬史提供了一手实物资料。

馆藏黑石熨斗架通高63厘米,底座边长20.5厘米,底座为正方形,矩形足,座上浮雕一盘踞状虎形兽,底座正中承托一圆柱状架体,架体圆柱上浮雕四只昂首垂尾的螭虎。四只螭虎承托圆形盘,盘上浮雕一异形瑞兽。圆柱中上部有一张口形虎头穿孔,用于放置熨斗的柄。

汉代全套熨斗(资料图)

唐捣练图(资料图)

根据《淮南王》的相关记载,熨斗的发明早于商代末年,目前我们所见最早的熨斗实物为西汉时期。唐代画家张萱《捣练图》中可以看到古人使用熨斗熨烫布料的场景。只可惜馆藏品只有架,斗遗失在历史的长河里。

安平逯家庄东汉墓壁画发掘于1971年,壁画分别描绘墓主出行、日常生活、下属官吏治事、谒见等场景。墓室券砖上书写有《急救篇》、《论语》、《孝经》等句子,还发现了汉灵帝熹平五年(176年)题记,更增添了这座壁画墓的学术价值。这座墓中的壁画,如巨幅出行图和建筑鸟瞰图,为过去汉墓中所未见。北壁西侧描绘规模庞大的院落建筑,其中有高大的望楼,这是目前全国发现的最早的大型界画,向人们展示了过往时代的真实历史面貌,填补了中国绘画史上的一些空白。

为了凸显展示教育功能,博物馆采用了数字化的展陈手段,通过壁画模型结合滑轨式触摸屏的方式,展示东汉官职、出行配置等级、车马具等信息。参观者可在壁画还原墙上移动屏幕,随着壁画内容,屏幕上即会显示出相应的内容导览信息。

绿釉陶楼,1990年出土于阜城县桑庄汉墓,共5层,高2.16米,由台基、门楼和五层楼阁组成,属于仿木建筑陶模型器,是目前全国发现的制作工艺最先进、做工最精美、最高的汉代陶楼。东汉时期随着庄园经济的发展,各地豪门大族为加强防范,常自行兴建大型塔楼,有的高达九层。高楼的盛行,是军事守卫的需要,便于观察敌情。该陶楼曾先后到美国、日本等国家展出。真品现存于河北省文研院,现展品为应用3D打印技术,一比一还原的仿制品。

绿釉陶楼,1990年出土于阜城县桑庄汉墓,共5层,高2.16米,由台基、门楼和五层楼阁组成,属于仿木建筑陶模型器,是目前全国发现的制作工艺最先进、做工最精美、最高的汉代陶楼。东汉时期随着庄园经济的发展,各地豪门大族为加强防范,常自行兴建大型塔楼,有的高达九层。高楼的盛行,是军事守卫的需要,便于观察敌情。该陶楼曾先后到美国、日本等国家展出。真品现存于河北省文研院,现展品为应用3D打印技术,一比一还原的仿制品。

错金银几何纹兽首带钩,为馆藏国家二级文物。1993年武邑中角汉墓出土,长12.5厘米,铜质。钩体呈棒形略有弧度,圆形钩钮居中,钮柱圆柱形。钩首饰兽头,钮面错金柿蒂纹,钩耳错涡纹、圆点纹。断面为圆形。带钩是古代贵族、文人武士所系腰带的挂钩,由钩首、钩体、钩钮三部分组成。馆藏带钩采用了错金银工艺,将金银固定于铜胎凹槽内并磨平,使带钩上呈现出精美的纹络,具有很高的艺术价值。

二度辉煌——北朝隋唐时期

中华文明曾在南北朝时期经历了混乱黑暗时刻。北魏文成文明太后冯氏辅佐三代帝王,推行少数民族汉化改革,缓和了民族矛盾,巩固了封建统治,促进了民族大融合,为结束长期分裂局面,重新走向国家统一,迎来大唐盛世奠定了基础。也使得中华文明在源远流长的发展过程中,更加能够在开放中吸收异质文明,在包容中消化异质文明,在多元融会中更新自身。这是因蛮族的入侵而中断的西方古文明不可比拟的。

冯太后是长乐郡信都县(今冀州区)人,是历史上著名的女性政治家、改革家。其祖父冯跋为五胡十六国时期北燕王朝最后一位皇帝。历史上长乐冯氏是著名门阀家族,从东晋到唐朝500多年时间,一族内出现“四帝(含追尊)”、“四后(含被废和追尊)”、“五相”,另有王公大臣100多人。

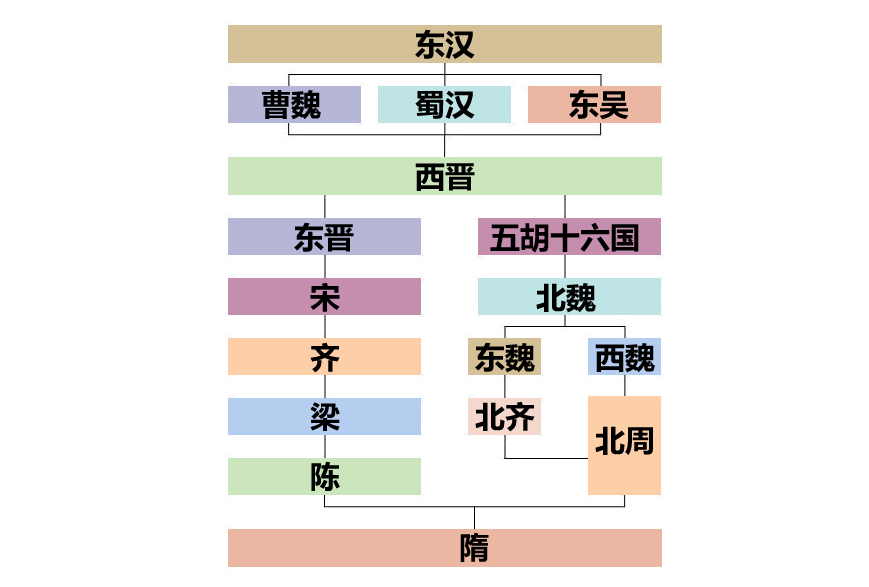

南北朝时期, 南朝(420-589年)有刘宋、南齐、南梁、南陈四朝。北朝(386-581年)则包含北魏、东魏、西魏、北齐和北周五朝。南北两方虽各有朝代更迭,但是,却长期维持着对峙形势,故称为:南北朝。

五胡十六国漫画(资料图)

五胡十六国漫画(资料图)

南北朝时期朝代更迭图(资料图)

全国重点文物保护单位高氏墓群,位于景县县城南约15公里的王瞳镇、杜桥乡一带,现存有封土墓10座,分布范围较广,总面积约37万平方米,是北魏至隋代居于渤海郡蓨县(今景县)的高氏族墓。

渤海高氏于东汉末形成后,至西晋渐趋兴盛,南北朝时期,已成为山东(指太行山以东)门阀士族的代表,进入鼎盛阶段。族中高欢、高澄父子相继任东魏大丞相、渤海王,控制东魏军政大权。至高澄弟高洋,接受东魏孝静帝的禅让,成为北齐王朝的开国君主。至隋,继隋开国元勋、左领军大将军、宰相、太常、渤海郡公高颎之后,渤海郡王及以下的爵位多授予渤海高氏族人。史书的记载中渤海高氏有官爵者140多人,其中封王拜相的就有三十多人。中国古代四大美男之一、北齐兰陵王高长恭,唐朝边塞诗人高适等即出自渤海高氏一族。建国后,考古专家经考证确认北齐皇族的墓葬在今河北邯郸磁县境内。

魏晋南北朝时期,佛教盛行,给衡水留下了不少珍贵文物。在这社会动荡的300多年时间里,政权频繁更迭,外族入侵,生灵涂炭,普通百姓在现实生活既找不到出路,借宗教寻求心灵慰藉,各种宗教均甚盛行。其中传入中国的小乘佛教,以其人死后精神不灭、因果报应、轮回之说、布施等教义,与儒家思想并无大冲突,而被大众所接受,加上君王贵族的推崇,得以广泛流传。

北朝至隋青石四面佛造像塔,馆藏国家一级文物。2010年出土于故城县周辛庄。青石材质,碑身为方柱形,顶部为平顶,四面出斜坡。塔身四面雕亭式佛龛,四角雕四根龛柱(两根已残),龛柱上雕盘龙纹、流云纹、仰莲纹、覆莲纹。四面龛内均雕形制大致相同的四组一佛二弟子二菩萨像。佛龛上部雕坐佛、菩萨、飞天、胡人乐俑等图案,下部雕三组龛式伎乐天。菩萨服饰与盘龙柱具有典型的河北造像风格。曾作为两岸佛教文化交流精品展于台湾。

北朝鼓腹小口玻璃瓶,馆藏国家二级文物。1986年出土于武邑县南关农贸市场工地。通高10厘米,口径3厘米,孔径1厘米,腹径12.7厘米。玻璃质,呈墨绿色,侈口,细短颈,平肩,鼓腹,圆底。史书记载,玻璃制造方法于北魏时期由大月氏(dà ròu zhī)传入中国。玻璃吹制技术东传,是中国玻璃史上的一个重要转折。该文物对研究我国玻璃发展史有着重要的价值。

北朝鼓腹小口玻璃瓶,馆藏国家二级文物。1986年出土于武邑县南关农贸市场工地。通高10厘米,口径3厘米,孔径1厘米,腹径12.7厘米。玻璃质,呈墨绿色,侈口,细短颈,平肩,鼓腹,圆底。史书记载,玻璃制造方法于北魏时期由大月氏(dà ròu zhī)传入中国。玻璃吹制技术东传,是中国玻璃史上的一个重要转折。该文物对研究我国玻璃发展史有着重要的价值。

北齐天保三年石造像,又叫一佛二菩萨立形白石像。馆藏一级文物。1984年武邑县西袁小寨附近出土,通高85厘米,宽41.5厘米,汉白玉材质,由舟形背光、佛像、方形座三部分组合而成。背光部浮雕飞天、宝塔,主佛居中,头饰高发髻,身着袈裟,双手施无畏与愿印,跣足立于覆莲之上。二胁待菩萨头戴花冠,身着薄衣,足下蹬莲蓬圆座,端立于佛两侧。底座为长方形,正面刻有一力士双手托莲蕾,两侧各刻有一护佛瑞兽。基座背面、侧面刻有供养人题记。

景县县城东南前村、后村一带有一处封氏墓群,占地面积2000余亩,1948年被挖掘,1955年北京历史博物馆进行调查,该墓群为研究当时大族墓葬以及政治、经济、文化提供了重要的实物资料。曾出土铜器、青瓷器、彩绘陶俑、墓志等文物 300多件。。现墓群保存有封土的有十几座。虽比不得渤海高氏曾为帝王的声名显赫,渤海封氏也是南北朝时期北方名门望族之一,极盛时期在北魏,自东汉及魏晋,延续到北齐、隋和唐,史书记载的渤海封氏族中有官位者六、七十人。

渤海封氏是北朝最负盛名的律学世家。在中国古代法律发展史上,有一种以制定法为研究对象,以解释现行法律为特征,以准确统一适用法律为目的的学问,称之为律学。中国律学萌芽于春秋战国时期,兴起于秦汉时期,发展于魏晋南北朝时期,成熟于隋唐时期,转型于两宋时期,衰落于明清时期。随着律学的兴起,不仅出现了大量解释法律的律学家,而且涌现出一批“治律有家,子孙并世其业,聚徒讲授”的律学世家,渤海封家即为个中翘楚。

封氏墓群出土了4件青瓷莲花尊,现分别藏于北京故宫博物院、河北省文物保护中心和中国国家博物馆。馆藏国家一级文物北朝青瓷仰覆莲花尊通高54.4厘米,口径15.1厘米,足径18厘米,圆唇,侈口,长束颈,圆肩,椭圆形长腹,高而直的圈足,底部外撇。拱形盖,用贴塑和刻花、透雕工艺将盖面装饰成莲花状。颈部中间收束,上部均匀贴塑4个飞天,间以云纹,下部贴塑4个团龙图案,排列紧密。肩部有复式双系耳六个。腹部共饰凸雕莲花瓣四层,上下仰覆呼应,十分精美。整体器形硕大,庄严雄伟,做工精细,釉色青绿温润,是北齐瓷器中屈指可数的重器之一,是研究北朝瓷器及其装饰工艺不可多得的重要实物资料。馆内展出的是3D技术原还的仿品。

封氏墓群出土了4件青瓷莲花尊,现分别藏于北京故宫博物院、河北省文物保护中心和中国国家博物馆。馆藏国家一级文物北朝青瓷仰覆莲花尊通高54.4厘米,口径15.1厘米,足径18厘米,圆唇,侈口,长束颈,圆肩,椭圆形长腹,高而直的圈足,底部外撇。拱形盖,用贴塑和刻花、透雕工艺将盖面装饰成莲花状。颈部中间收束,上部均匀贴塑4个飞天,间以云纹,下部贴塑4个团龙图案,排列紧密。肩部有复式双系耳六个。腹部共饰凸雕莲花瓣四层,上下仰覆呼应,十分精美。整体器形硕大,庄严雄伟,做工精细,釉色青绿温润,是北齐瓷器中屈指可数的重器之一,是研究北朝瓷器及其装饰工艺不可多得的重要实物资料。馆内展出的是3D技术原还的仿品。

馆藏一级文物隋青釉四系罐,高20厘米,口径9.5厘米,腹径19.8厘米,底径9.8厘米。平沿,直口,溜肩,肩部饰对称四系和两道弦纹,鼓腹,饼形足,上部施青釉,下腹部饰一周捏塑波浪纹,纹饰以下无釉,灰白胎,胎质坚细。青瓷是中国著名传统瓷器的一种,坯体上施以铁为着色剂的青绿色釉,在还原焰中烧制而成。有些青釉因含铁不纯,还原气氛不充足,色调便呈现黄色或黄褐色,馆藏这件青釉即如此。此罐造型端庄,釉质肥润,开片匀细,是青瓷器的典型代表作。

馆藏一级文物隋青釉四系罐,高20厘米,口径9.5厘米,腹径19.8厘米,底径9.8厘米。平沿,直口,溜肩,肩部饰对称四系和两道弦纹,鼓腹,饼形足,上部施青釉,下腹部饰一周捏塑波浪纹,纹饰以下无釉,灰白胎,胎质坚细。青瓷是中国著名传统瓷器的一种,坯体上施以铁为着色剂的青绿色釉,在还原焰中烧制而成。有些青釉因含铁不纯,还原气氛不充足,色调便呈现黄色或黄褐色,馆藏这件青釉即如此。此罐造型端庄,釉质肥润,开片匀细,是青瓷器的典型代表作。

镇馆之宝:唐代邢窑精品

镇馆之宝:唐代邢窑精品

在北朝隋唐历史展厅中央,摆放着衡水博物馆的镇馆之宝——唐邢窑白釉剔花凤首皮囊式壶,国家一级文物。

该壶于1996年在故城县出土。高24厘米,底径10.3厘米。拱形提梁,短流,凤首形壶盖与壶身为分体式,扁圆形垂腹,饼形足。胎胚细白坚硬,通体施白釉,釉色白中泛青,釉面平整光润,壶腹前后上部贴塑对称的鞯缛图案及璎珞仿皮囊缝合纹,其上饰花朵 纹和戳记纹,纹饰精美,为唐代邢窑精品。

为了让观众更多的了解这个藏品,馆陈展示上详细介绍了其细节装饰技法、与其他3件同类文物的对比等。皮囊形制具有北方游牧民族的典型特征,这件瓷器反映了北方游牧民族与汉文化的融合,具有极高的观赏、研究价值。同类藏品全国共发现4件,这是保存最完好、造型最繁复精美的一件。

邢窑始烧于北朝,衰于五代,终于元代,唐代时为制瓷业七大名窑之一,现存遗址位于河北省邢台市辖内丘、临城两县境内的太行山东麓丘陵和平原地带。据考证,邢窑也是我国北方最早烧制白瓷的窑场,为唐以后白瓷的崛起和彩瓷的发展奠定了基础。唐代的陶瓷业在技术上取得了多项重要成果,陶瓷的产量和质量都有了很大提高。由于整个制瓷业技术的提高和改进,出现了大量瓷窑,而在所有的窑口中,以南方烧制青瓷的越窑(今浙江余姚)和北方烧制白瓷的邢窑(今河北邢台)最受人们推崇,大体形成了“南青北白”的局面,越窑的青瓷和邢窑的白瓷代表了当时瓷制品的最高水平,同时著称于世。

唐邢窑白釉罐,1989年衡水地区文物管理所征集,馆藏二级文物。高21厘米,口径10厘米,底径8厘米。侈口,唇沿,短径,圆肩,平底。通体施白釉,釉面光亮润泽,胎坯细腻坚硬,造型匀称整齐,简洁优美。

唐邢窑白釉罐,1989年衡水地区文物管理所征集,馆藏二级文物。高21厘米,口径10厘米,底径8厘米。侈口,唇沿,短径,圆肩,平底。通体施白釉,釉面光亮润泽,胎坯细腻坚硬,造型匀称整齐,简洁优美。

1999年修建石黄高速在深州下博村南取土时,发现了唐代墓群,出土大量陶器、瓷器等文物。据史料记载,下博历史悠久,地望屡徙,汉唐时期为县治驻地,今之村名仍延续汉时名称。这些文物证明了唐代下博一带繁荣的经济状况和发达的手工业发展状况,为研究唐代下博及周边地区社会发展、葬俗葬制提供了实物依据。

这两件均为馆藏唐三彩三足炉,1999年出土于深州下博唐代墓群。

唐三彩全称唐代三彩釉陶器,是盛行于唐代的一种低温釉陶器,釉彩有黄、绿、白、褐、蓝、黑等色彩,而以黄、绿、白三色为主,所以人们习惯称之为“唐三彩”。唐三彩制作工艺复杂,以经过精细加工的高岭土作为坯体,用含铜、铁、钴、锰、金等矿物作为釉料的着色剂,并在釉中加入适量的炼铅熔渣和铅灰作为助剂。由于铅釉的流动性强,在烧制的过程中釉面向四周扩散流淌,各色釉互相浸润交融,形成自然而又斑驳绚丽的色彩,是一种具有中国独特风格的传统工艺品。唐代是我国封建社会的鼎盛时期,所以说唐三彩从另外一个侧面也反映了唐王朝的政治、文化、生活,它跟唐代诗歌、绘画、建筑其他文化一样,共同形成了唐王朝文化的旋律,当时的国际场上,唐三彩就已负有盛名,成为中外经济文化交流的重要物品之一。

宋朝时期,衡水处于辽宋分野地带,是多民族融合地区。这一时期佛教盛行,佛塔林立,馆内运用多媒体展示出开福寺舍利塔(景县)、宝云塔(桃城区)、庆林寺塔(故城县)三座塔。

宋代有汝窑、定窑、哥窑、官窑、钧窑五大名窑,这五大名窑标志着中国瓷器时代的真正到来。其中钧瓷有“入窑一色,出窑万彩”的特点,古人云“纵有家财万贯,不如钧瓷一件”足见钧瓷的珍贵。馆藏两件均瓷精品为国家二级文物:

钧窑蓝釉棱口碗,1982年衡水地区文物商店收购。高13.4厘米,口径26厘米,底径9.8厘米。花式口,腹壁为莲瓣形,圈足,通体施蓝釉,足底无釉,胎质细腻坚致。

钧窑蓝釉棱口碗,1982年衡水地区文物商店收购。高13.4厘米,口径26厘米,底径9.8厘米。花式口,腹壁为莲瓣形,圈足,通体施蓝釉,足底无釉,胎质细腻坚致。

均窑蓝釉大盘,来源同上。高6.2厘米,口径28.8厘米,足径16.5厘米。敛口,浅弧腹,平底,底部有支钉烧痕,矮圈足。通体施蓝釉,盘口因窑变而呈黄色,胎质细腻厚重。

馆藏瓷枕不乏名窑精品。

馆藏瓷枕不乏名窑精品。

馆藏元代精品瓷器。

三度辉煌——明清民国时期

明成祖朱棣将明朝的首都从南京迁往北平,当时移民文化盛行,衡水不少移民从山西洪洞县迁徙而来。衡水在这个时期的遗迹遗存有深州盈亿义仓、桃城区耿家村蔡氏贞节牌坊、故城县十二里教堂、深州大德昌钱庄、深州前磨头的魁星亭等。

安济桥,也叫老石桥,是清中晚期南北水路通京津,东西陆路连鲁晋的交通枢纽。这座桥以北衍生出的“问津街”,一直沿用至今。馆内的复原场景显示出当时衡水交通的发达,经济的繁荣。馆内复原的老石桥街头景致,令人身临其境。

清末民初“衡商”的出现,带动了衡水的经济发展。至咸丰末年,衡水人在北京琉璃厂经商达到全盛时期,开办的店铺280多家,占经营总数的70%,当时的琉璃厂被称为“衡水街”,主要有古籍善本修复、书画装裱、古玩字画三种业态。百年衡商,名满京津。冀州人杨寿山于清同治三年创建全聚德烤鸭店是享誉全国的百年老字号、冀州人傅秀山与金鸡鞋油等皆为佳话。

馆内采用红外线感应系统设置的体验式模拟场景。站在店铺门外脚印上,店内就会自动打开,穿越时空,与历史对话,给人一种身临其境的体验和感受。

馆内采用红外线感应系统设置的体验式模拟场景。站在店铺门外脚印上,店内就会自动打开,穿越时空,与历史对话,给人一种身临其境的体验和感受。

人文展呈现衡水丰富厚重历史文化

博物馆是征集、典藏、陈列和研究代表自然和人类文化遗产的实物的场所,是为公众提供知识、教育和欣赏的文化教育场所。除历代文物之外,衡水博物馆还设有“大儒之乡 英才辈出”——衡水历史名人展厅、“红色血脉 信念传承”——衡水红色文化展厅、“古韵传承 匠心闪耀”——衡水非物质文化遗产与民俗文化展厅、“水韵千年 灵动湖城”——衡水水文化展厅。通过这些展览,观众可以了解“大儒之乡”的文化积淀和文明印迹;可以在红色记忆里汲取前行的力量;可以通过沉浸式、延续性的民俗场景,感受记忆深处的乡愁;可以在一湖九河的水韵湖光中体验“生态湖城”的自然之美。

衡水名人展厅布置典雅。

古代私塾复原场景。

清代名仕吴汝纶展区。

大儒之乡衡水在明清时期出现了大量的书院,有据可考的多达29家。明清时期衡水涌现出的进士有248位。清朝殿试每3年一考,录取进士300人左右,平均每年全国录取100人左右,按照清朝鼎盛时期4.3亿人计算,考取进士的人数占总人口比例的四百万分之一。衡水拥有着厚重的文脉,今天衡水基础教育的崛起,也是一种薪火传承。

明清衡水籍进士榜。

明清衡水籍进士榜。

衡水是“内画艺术之乡”“中国木版年画艺术之乡”,有着丰富的非物质文化遗产,截至目前,全市共有国家级非遗项目武强木版年画、衡水内画、阎庄法帖、衡水老白干、大营裘皮、侯店毛笔、饶阳刻铜等7项,省级非遗项目41项,市级非遗项目158项

衡水文化遗产展。

衡水文化遗产展。

衡水文化遗产展。

衡水文化遗产展。

小观众被多媒体展览设备吸引。

小观众被多媒体展览设备吸引。

衡水,因水而生,因水而兴,因水得名。境内拥有一湖九河,发达的水系孕育了衡水崇德向善的精神特质。馆内展示了衡水水系图、衡水湖演变图、衡水水域变迁表等。

衡水水系图。

衡水水系图。

景县安陵镇世界文化遗产点“华家口夯土险工”堤坝剖面分层示意模型。

景县安陵镇世界文化遗产点“华家口夯土险工”堤坝剖面分层示意模型。

馆内不仅有金榜题名艺术装饰墙、衡水历史名人文化墙等,对历史人物进行集中展示,还设置了衡水英烈、衡水名人等多媒体展示、查询系统,并设有多个相关视频循环播放大屏幕,丰富的人文资料,满足观众的游览需求,方便观众全方位了解衡水的方方面面。

红色文化展厅。

红色文化展厅。

红色文化展厅。

红色文化展厅。

红色文化展厅。

红色文化展厅。

衡水英烈多媒体展示查询系统。

衡水英烈多媒体展示查询系统。

在馆内的文创展示中心,集中展示了衡水的文创产品,其中“武强年画”画乡精酿啤酒、衡水老白干67度1915生肖纪念酒在河北省第三届文创和旅游商品创意设计大赛上荣获金奖,福居图内画酒具、武强年画——非遗新造物文创系列、“漫绘湖城”系列旅游文创产品荣获银奖。这些展品提升了衡水的知名度,展现出衡水文创研发和文创产业化水平。

参观衡水博物馆,深深被衡水五千多年以来深厚的地域传统文化、红色革命文化和社会主义先进文化所吸引、所感染。衡水博物馆通过馆藏文物的研究梳理,深入挖掘蕴含在文物之中的丰富文化内涵,使文物所承载的人文精神、文化基因活起来,以丰富的展览形态,呈现给观众,达到潜移默化的教化作用,从而建立起文化自信和热爱家乡、建设家乡的情感。

广告

广告

广告

广告

广告

广告