初入职场毕业生要避开哪些坑?小心这些试用期陷阱

【初入职场毕业生要避开哪些坑】【小心这些试用期陷阱】毕业季到来,应届毕业生们开始迈入职场成为一名“社会人”,但刚刚走出大学校园的他们却很容易落入职场“隐形陷阱”。从试用期“白用”,到培训课“被套路”,“职场小白”们需要躲避的“坑”不少。

图源:CCTV《[生活提示]劳动合同的期限决定试用期的时长》视频截图

●小心这些试用期陷阱!

一是单约试用期。目前,部分用人单位往往只与毕业生签订单约试用的劳动合同,期限一般为3个月到6个月不等,为的是能够在试用期内使用廉价劳动力还能方便解除劳动合同。而根据劳动合同法规定,劳动合同仅约定试用期或者劳动合同期限与试用期相同的,试用期不成立,该期限为劳动合同期限。

图源:CCTV《[生活提示]劳动合同的期限决定试用期的时长》视频截图

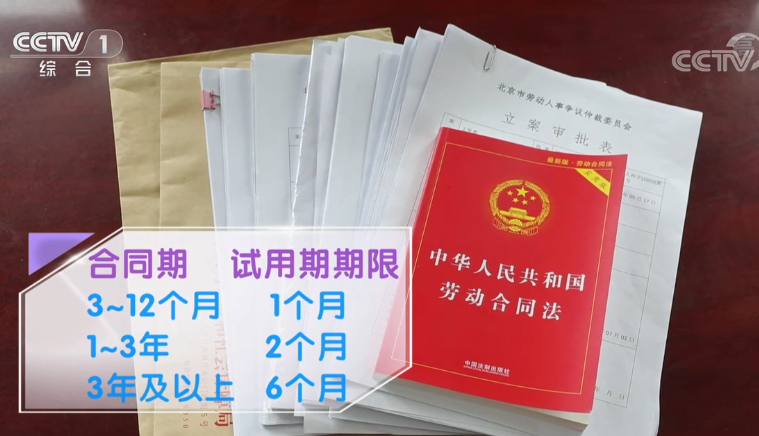

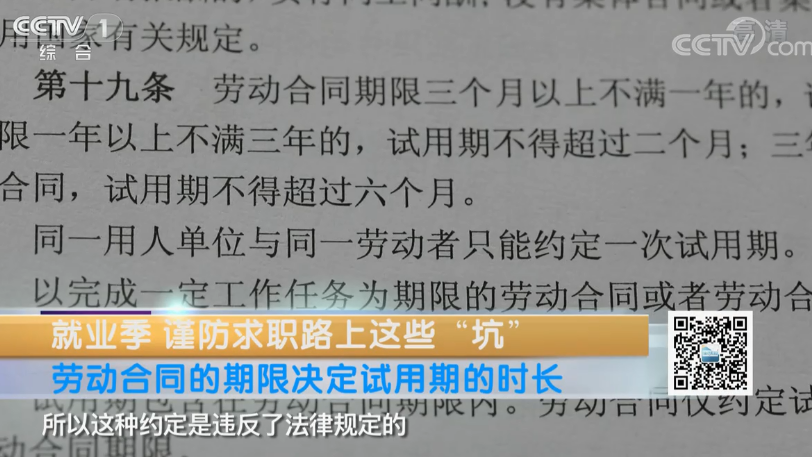

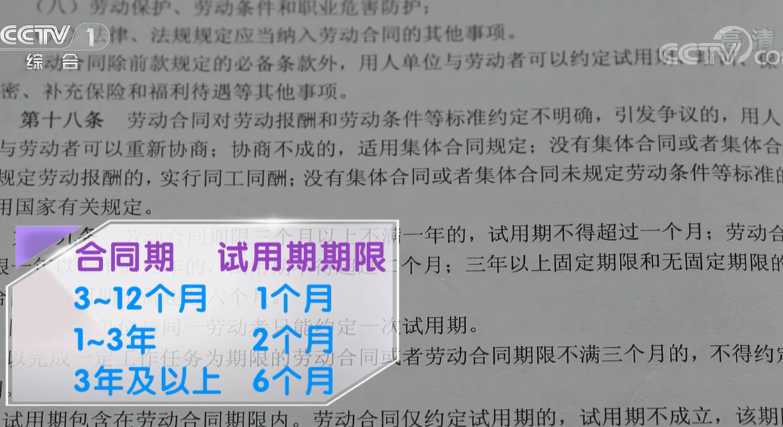

二是随意延长试用期。有些用人单位超长延长试用期期限,造成很多毕业生无限期被试用。实际上劳动合同法对试用期长短有明确规定,劳动合同期限三个月以上不满一年的,试用期不得超过一个月;劳动合同期限一年以上不满三年的,试用期不得超过二个月;三年以上固定期限和无固定期限的劳动合同,试用期不得超过六个月。

图源:CCTV《[生活提示]劳动合同的期限决定试用期的时长》视频截图

三是榨取廉价劳动力。部分用人单位为了降低人力成本,给毕业生支付低工资甚至不支付工资。按照劳动合同法规定,劳动者在试用期的工资不得低于本单位相同岗位最低档工资或者劳动合同约定工资的百分之八十,并不得低于用人单位所在地的最低工资标准。

四是试用期内拒交或欠交社保。很多用人单位都以试用期不交社保,过了试用期再为毕业生办理社保为由拒交或欠交社保。事实上,一旦劳动关系建立,用人单位就应依法为劳动者缴纳社会保险。如果用人单位在试用期拒绝为劳动者办理社会保险,劳动者可以向劳动和社会保障部门投诉;劳动者以此原因提出解除劳动关系的,用人单位还应支付补偿金。

●小心试用期变“白用期”

试用期“白用”是初入社会的毕业生们最常遇到的情况。但实际上法律明确规定,劳动者在试用期的工资不得低于本单位相同岗位最低档工资或劳动合同约定工资的百分之八十,并不得低于用人单位所在地的最低工资标准。否则就可以申请劳动仲裁。。

试用期内,用人单位可以以“劳动者在试用期间被证明不符合录用条件”为由解除劳动合同,但应有充分依据。如存在随意解除合同之嫌,法院在审理时会要求用人单位对“不符合录用条件”承担举证责任。若不能举证,不排除为违法解除劳动合同。

还有一点值得注意,试用期也有时间期限。劳动合同期限3个月以上不满1年的,试用期不得超过1个月;劳动合同期限1年以上不满3年的,试用期不得超过2个月;3年以上固定期限和无固定期限的劳动合同,试用期不得超过6个月。而且,同一用人单位与同一劳动者只能约定一次试用期。

图源:CCTV《[生活提示]劳动合同的期限决定试用期的时长》视频截图

●职场“隐形陷阱”花样多

职场还有花样繁多的“陷阱”,甚至披上“隐形外衣”,专“坑”职场新人

安徽的应届毕业生小张告诉记者,他怀疑自己在不久前遭遇了“培训贷”。小张说,自己大学毕业后通过网络招聘平台应聘了一家通信工程公司,公司说为储备所需人才,会安排小张进行相关业务实训,但培训费要小张支付,公司再以补偿的形式分两年补给小张。为了顺利拿到offer,小张与公司签订了一份《就业保障及实训合同》。

当时刚毕业没钱交培训费,公司就推荐小张贷款,并通过公司与贷款机构签约。“这笔钱由贷款机构直接打进公司账户,我要负责分24期偿还本息共1万余元。我当时考虑,公司会以补偿的形式把这笔钱还我,还承诺试用期有2500到3500元的工资,每月几百元的贷款本息也在我的偿还能力之内,所以就同意了。”小张说。

随后小张被公司派到外地工作,其间公司经理以微信转账的形式给小张转了培训补助1300元,但一直未发放约定的工资。“询问后,经理却说之前的1300元就是工资,至于培训补偿对方则提都不提。”

该拿的钱没拿到还背上了上万元的贷款,小张很憋屈,“但我没有那么多时间和精力去纠缠这个事,只能认栽。”

图源:CCTV《[生活提示]劳动合同的期限决定试用期的时长》视频截图

多位专家、高校就业指导老师表示,受新冠肺炎疫情影响,不少毕业生通过网上招聘、网上签约等方式获得工作,更要保持警惕,了解清楚公司背景,保障自己的权益。工资条、考勤表、视频、语言、文字、图片等,都应作为证据保留好。

多位专家也坦言,目前毕业生劳动权益保障依然存在诸多不足。一方面毕业生法律意识欠缺,很少用法律手段保护自己;另一方面,处罚力度不强、违法成本太低、诉讼成本较高等,也造成毕业生很难通过法律渠道解决劳动争议纠纷。“一个劳动争议案件,拖个一年半载很正常,毕业生们耗不起。有时一个案件的赔偿金额只有几千元,如果学生在外地,往返的交通费都不够,而对企业来说顶多就是‘把该给你的钱给你而已’。”

高校应增加劳动法规和劳动者权益保护方面的教学内容,使学生系统地掌握劳动和社会保障等方面的知识。此外,人才劳务市场以及网络招聘平台等组织机构也应在招聘时增设相关法律知识的宣传,强化应聘者的维权理念。

来源:综合自新华网

图源:CCTV视频截图

责任编辑:王潇璐