提起红军长征,许多人的第一印象除了百折不挠,大概就是艰苦、牺牲。确实如此,红军三大方面主力军长征之时,红军总兵力高达30万。然而,到经历上万里艰苦卓绝的长征之后,最终胜利到达陕北的红军主力只有3万余人,红军三大方面军的损失用惨重都不足以形容。

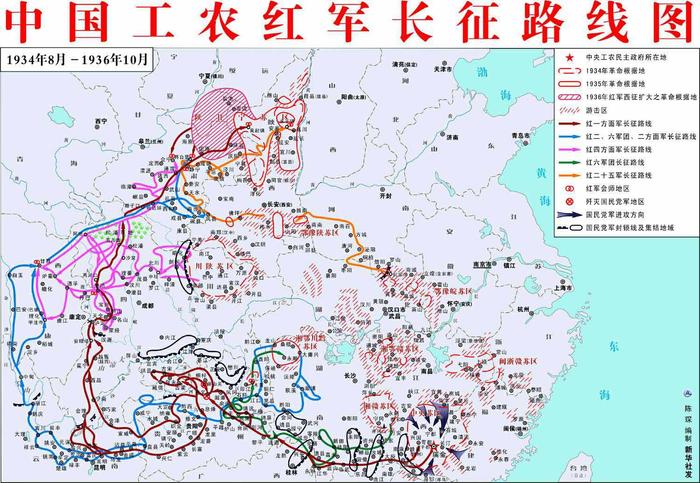

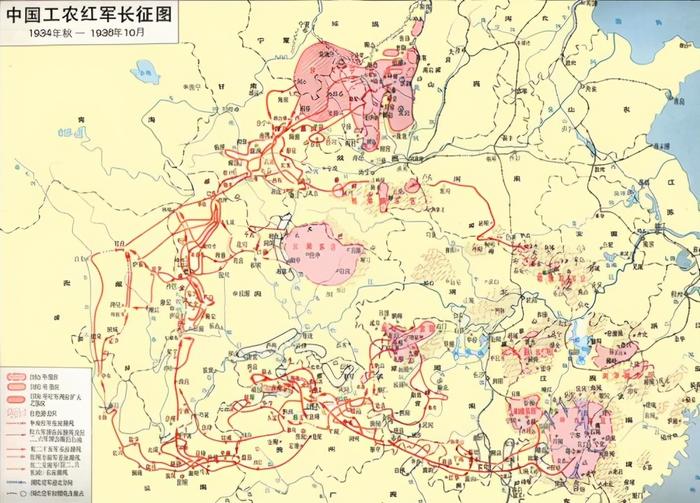

红军长征路线图

三大方面军损失有多严重?中央红军1934年出发长征时,总兵力约8.6万余人,然而,当中央红军也就是红一方面军,历经一年、经历两万五千里的跋涉到达陕北之后,即使算上长征期间扩红的数字,真正成功到达陕北的也只有7000余人,到达陕北的还不足10%。

红二方面军稍好,由于人数较少,再加上一直没有与国民党围剿部队正面作战,因此,灵活机动的红二方面军减员较少,从出发的17,000余人,降至13,000余人。

而红4方面军的损失也十分惨重,刚离开川陕革命根据地,红四方面军的人数比之出发的红一方面军也不遑多让,达到8万余人的兵力,然而,真正抵达陕北之后,红四方面军只剩下3万余人,损失也只能用惨烈来形容。

不过,如果将红军的长征视为红一方面军、红二方面军和红四方面军的长征的话,那么,这显然是不完整的。因为,除了这三大红军方面军的长征之外,还有一支红军队伍也参加了长征。

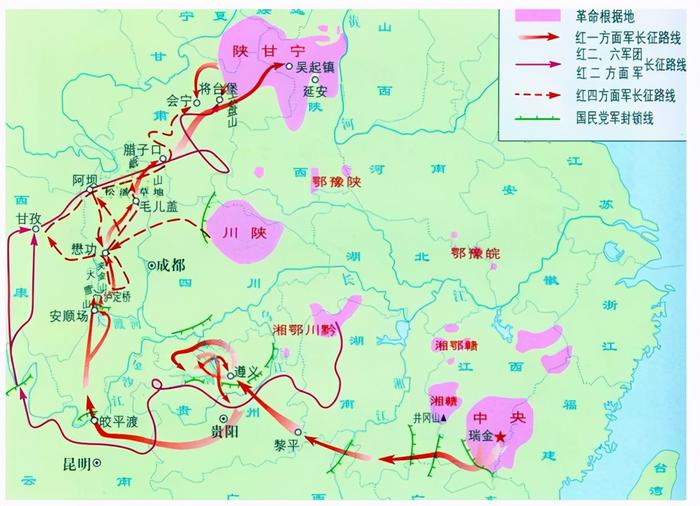

红军三大方面军长征

而且,这支红军队伍走得与三大方面军主力截然不同,这支完全是一支孤军的红军队伍,在徐海东等人的率领下,不但没有被敌人剿灭,反而率先到达陕北。

而且最为神奇的是,这支一直在孤军奋战的红军队伍,不但没有像其他三大方面军主力一样在国民党的重兵围剿之下损失惨重,反而在艰苦卓绝的长征途中越战越强。

他们出发时只有不到3000人的兵力,而到达陕北之后,兵力居然已经还有了增长达到4000,创造了红军长征史上的奇迹。

这支红军队伍就是徐海东率领的红25军。为何红25军这样一支孤军长征的队伍,不但没有因为长征的艰苦损失惨重,兵力还不降反增?他们是如何创造这样的奇迹的呢?

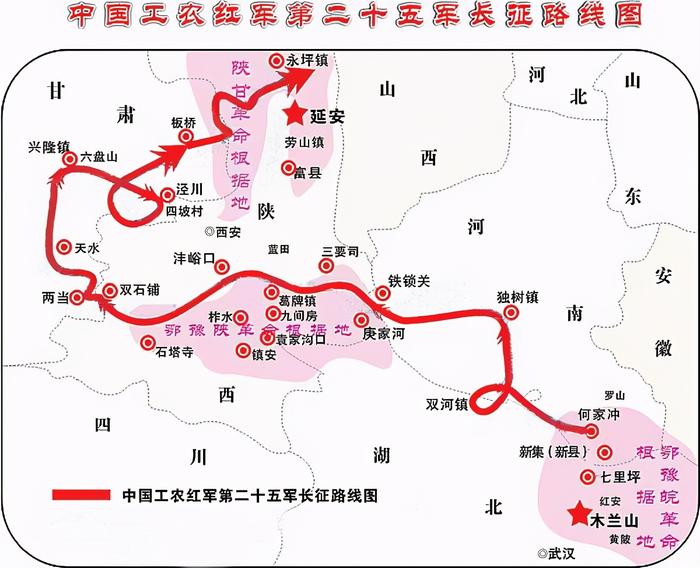

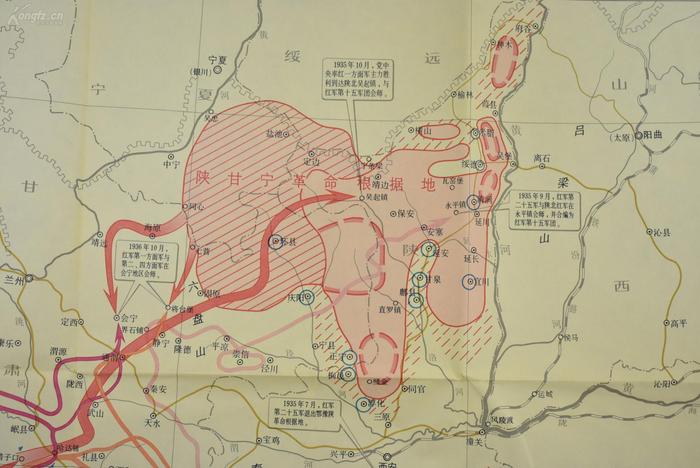

红25军长征路线图

第一,因为红25军长征的路线最短,用的时间也最少。

红军三大方面军主力在长征期间为何损失惨重?一方面,是因为他们离开了根据地,没有了根据地做依托,因此只能在国民党统治区内行军和作战,这使得红军休整和补充变得极为艰难,因此,红军减员十分严重。

另一方面,则是因为长征时间过久。红一方面军也就是中央红军长征历时一年之久,行程两万五千里,途经11个省份,红一方面军成为红军长征行程最长的队伍。因此,红一方面军成为损失最为惨重的队伍。

红二方面军长征时间则只有十一个月,行程也只有一万六千里,所以,红二方面军的损失相对较轻。

而红四方面军的情况又有不同,它的行程虽然只有一万里,但是,由于红四方面军三过草地,时间更长达一年零七个月,因此,本应该损失较轻的红四方面军也因为人为因素损失也十分惨重。

红一方面军长征路线图

而红25军却并没有这样的问题。首先,红25军长征时间最短,只用了10个月的时间就成功到达陕北。其次,它的行程也最短,和红四方面军差不多一样,只走了1万里,最后,红25军也没有红四方面军那样的路线和人为因素,因此,红25军在长征时期损失最少。

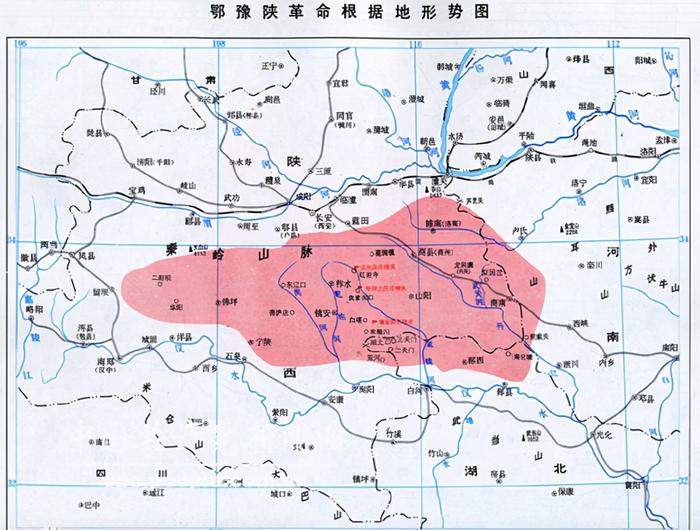

第二,红25军是唯一一支在长征途中建立过的根据地的红军队伍。红25军长征之后,曾在长征期间建立了红军唯一一块根据地,这块根据地就是位于陕西、河南和湖北交界之处的鄂豫陕革命根据地。

1934年11月16日,红25军离开鄂豫皖根据地开始长征,1934年12月9日,仅用了不到一个月的时间,红25军就成功到达陕南地区,并开始在当地建立鄂豫陕根据地。

而当他们再次离开鄂豫陕根据地继续北上时,时间已经到了1935年7月16日,也就是说,在红25军10个月的长征期间,有7个多月的时间,他们是位于自己所创立的鄂豫陕根据地内。

鄂豫陕革命根据地

根据地对于一支红军队伍的重要性可想而知,它既能够让红军队伍在不断征战之中得到充足的休息和休整,同时,也便于红军过后补充兵力。

正是得益于在途中所建立的鄂豫陕根据地,红25军不但没有在艰苦的长征之中损失惨重,反而还得到了修整和扩军的机会。

所以,红25军之所以能够创造红军长征之后兵力不降反增的奇迹,正是得益于他们建立的红军长征期间唯一一块根据地——鄂豫陕根据地。

第三,得益于红25军长征的路线环境,比之三大方面军要好很多。红军三大方面军主力长征减员如此严重,除了敌人的重兵围剿、时间很长、无根据地依托之外,极为重要的因素之一,是因为他们在相当长一段时间内都处于饥寒交迫的境地。

观看红军三大方面军主力的长征路线就可以发现,红军三大方面军主力,尤其是中央红军所过的地区,相当一段都是贵州北部、四川西部、四川北部、甘肃南部等人烟稀少的贫瘠地区。

红军爬雪山

而且,许多还是人迹罕至的无人区,无论是物产还是自然条件都极为恶劣。红军长征时期最著名的翻雪山、过草地,就是典型的例子。

在如此艰苦的环境之下,数以万计的红军队伍,想要筹措粮食,几乎没有可能。因此,红军三大方面军主力减员如此严重,除了战斗的伤亡之外,有相当大一部分是非战斗减员,也就是因为环境恶劣,饥寒交迫,导致大量红军战士饿死、病逝或者掉队。

长征期间,断粮对于红军而言早已成家常便饭,但是,红25军却基本没有遭遇这样的恶劣环境。红25军的长征路线,是从湖北北部出发,途经河南南部、河南西部、陕西南部、甘肃东部和宁夏等地。

虽然途中也有如伏牛山、六盘山等环境恶劣,条件较为艰苦的山脉,但是,与红军三大方面军翻越的夹金山和松藩草地而言,条件要优越得多,长征途中,也基本上都有筹措粮食和扩容的机会。

过草地

因此,在红25军长征期间,基本没有如红一、红二、红四方面军那样动不动就断粮或后勤补给匮乏的困境。

红25军在长征期间只有一次断粮记录,就是在1935年9月4日板桥镇战斗之后。当时,由于红25军从陕甘边界向北行军,途经地区人烟罕至,因此,红25军由于筹措不到粮食,第1次遭遇饥荒,但是,问题依然很快解决了。

第四,则是红25军的运气极好。红25军在长征期间不但没有遭遇极端恶劣如雪山和草地这样的环境,而且在其唯一一次断粮期间,也就是板桥镇战斗之后的断粮,也无比幸运的遇到了羊贩。

断粮后,正当红25军许多战士因饥饿和艰苦的行军晕倒时,却正巧碰见一个赶羊的商贩,更巧的是,这还是个大商人,赶的羊足有数百只,所以,红25军从他那里买到了几百只羊,一下子解决了部队断粮饥饿的问题。

因此,红25军唯一一次断粮的危机只持续了三天的时间就完美解决。这比之三大方面军经常处于饥寒交迫的经历而言,简直是天壤之别。

红军长征

而红25军另一个十分幸运的地方,是红25军长征的路线经过的,大多数都是受到过中国共产党和红军影响的地区,这不但便于红25军的行军隐蔽和作战,而且,也有利于扩红,这正是红25军能够在长征时间不断扩红、兵力不见反增的重要原因。

红军三大方面军主力所经历的场路线,大部分都是人烟罕至,环境恶劣的地区,而且,大多数地区是红军和中国共产党从未涉足的地区,相当一部分还是少数民族地区,当地的老百姓对于红军和中国共产党毫无概念。

因此,许多时候,红军长征到达当地之后,老百姓不但没有支持,反而如同躲避国民党军队一样四散逃跑,这为红军队伍的修整和扩容带来了极大的困难。

而红25军则不同,红25军长征的前期路线,是红四方面军撤离鄂豫皖根据地前往川陕的路线,这些地区不但有着红四方面军打下的坚实群众基础,而且,红四方面军在行军中留下的红军伤员和青少年也成为红25军扩红的最佳对象。

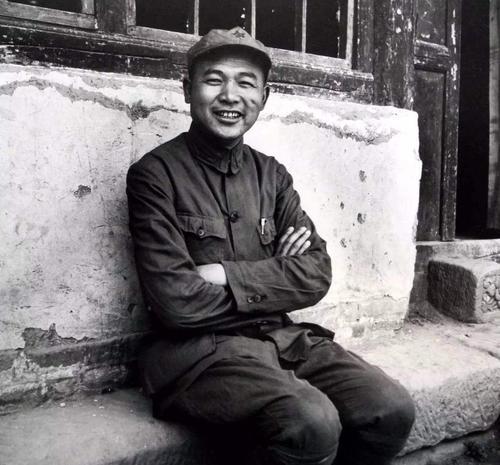

红25军副军长、军长徐海东

而红25军后半段行军路线也有很好的革命基础,例如陕南地区,曾爆发过渭华起义,当地的老百姓对于红军和中国共产党并不陌生,也十分支持。所以,他们对于红军的到来普遍持欢迎的态度。

第五,则得益于红25军正确且灵活的战略战术。离开根据地长征,在敌占区内与敌人不断作战行军,显然是风险极大的事情。

所以,长征的战略方向就会变得极为重要。红25军的领导班子徐海东等人审时度势,根据当时的情况作出了灵活且正确的战略决策。

例如1934年12月10日于家河战斗之后,红25军损失惨重,而且最为糟糕的是,就连军长程子华和副军长徐海东都身受重伤。

在这种情况之下,许多战士和干部产生了动摇,认为单凭一支孤军无法创立根据地,对于红25军的前途产生灰心失望情绪。面对这种情况,红25军领导班子迅速统一的意见,坚定了创立鄂豫陕新苏区的决心,这为红25军的发展和壮大奠定了思想基础。

第六,则得益于徐海东、吴焕先等人的卓越领导才能。1955年授衔时,徐海东成为唯一一个没有参加解放战争,却被授予大将军衔的开国大将。

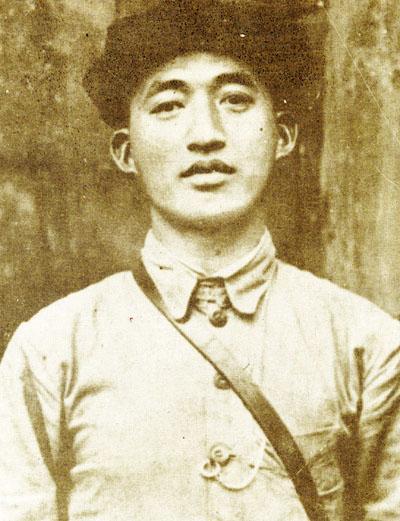

红25军政委吴焕先

为什么徐海东因病未能参加解放战争,依然被授予大将军衔?按照毛主席的话说,因为,徐海东率领红25军曾“为革命立了大功”。

在毫无外援的情况下,面对敌人的重兵围剿,率领一支不到3000人的孤军,在国民党统治区域内且战且走,并最终成功率先到达陕北,这需要怎样的胆魄和军事才华?

因此,徐海东、吴焕先等人的领导才能是毋庸置疑的。事实也确实如此,在红25军长征期间,有无数次在战斗最艰苦的时候,正是靠着徐海东和吴焕先力挽狂澜,才最终稳住阵脚击败敌人,挽救了这支孤军。

尤其是徐海东,他在红军时代就有“徐老虎”之称,徐海东打仗往往身先士卒,作战极为勇猛,屡屡令敌人闻风丧胆,最为难得的是,徐海东并不是一味的莽,他还十分擅长设伏,打巧仗,以更小的代价获得更大的战果。

徐海东

因此,正是在徐海东、吴焕先等人的率领之下,红25军才能摆脱了被敌人围剿歼灭的命运,并且越战越强。

第七,则得益于红25军强大的战斗力。红25军是在1932年红四方面军主力离开鄂豫皖根据地之后,留在鄂豫皖根据地的一支军队。

这支队伍的平均年龄很小,大多数战士和干部甚至只有十五六、十六七岁的年龄。例如,随红25军一起长征、担任红25军政治部组织宣传文印科科长的刘华清,当时只有19岁,担任营长的韩先楚也只有21岁。

根据当时担任红25军共青团委书记的李光回忆,红25军大多数连排基层干部年龄都不到20岁。即便是红25军的高级干部也大多数很年轻,年纪最大的徐海东只有35岁,担任军长的吴焕先,牺牲时更只有28岁。

韩先楚

红25军的战士们年龄则更加小,许多人如果按现在的标准,甚至都未成年。为什么红25军的指战员年龄这么小呢?

原因很简单,因为红25军的战士大多数都是红四方面军的子弟或在战斗中牺牲烈士遗孤。由于这些红军遗孤孤苦无依,加上根据地被国民党重兵围剿,因此,这些孩子年龄稍大就会被编入红25军,他们也成为红25军的主要兵源。

不过,这些娃娃兵年龄虽小,但是,他们一方面有着坚定的革命意志,另一方面,较小的年龄也使他们更善于学习,所以,这支娃娃兵组成的红25军不但政治上十分坚定,战斗力也颇为强劲。所以,正是凭借自身强大的战斗力,在长征期间红25军才能不惧国民党的优势兵力,屡屡以少胜多,并最终打破敌人的重重包围,成功到达陕北地区。

第八,则是因为国民党内部矛盾和军阀们以邻为壑的不重视。红军三大方面军主力先后长征之后,蒋介石将大部分嫡系兵力都用于围剿红军三大方面军主力,因此,人数不到3000人的红25军自然被其轻视。

红二方面军长征

所以,围剿红25军的国民党中央军并不多,至于其他国民党军阀力量,则由于和蒋介石一贯貌合神离,对于围剿红25军也并不用心。

例如,当红25军到达鄂豫陕三省边界地区时,占据陕西的杨虎城忙于围堵红军三大方面军主力,没有顾得上红25军。

而奉命追击红25军的其他军阀部队,却因为陕西是杨虎城的地盘而未能进入,这就让红25军得到了一个多月极为宝贵的空档期,在这期间,由于没有国民党军队的围追堵截,使得红25军能够从容修整,并建立了鄂豫陕根据地。

因此,正是得益于以徐海东等人为首的红25军的卓越领导才能,红25军坚强的战斗意志以及长征路线等优势,再加上红25军具有兵少便于灵活机动的优点,以及国民党内部高层不统一,各支军队之间矛盾重重等优势,最终使得红25军创造了红军长征史上的奇迹。

长征终点陕甘宁革命根据地

他们长征出发时兵力不到3000人,到达陕北之后却发展为4000多人,成为四支长征红军部队中,唯一一支兵力不降反增的部队。

率先到达陕北根据地的红25军也为革命立下了大功:不但牵制了国民党大量军队,策应了主力红军的长征,而且打破了敌人的重兵围剿,为党中央把革命大本营安置在西北,创造了条件。