来源 | 乐学(lx62792453)

2008年,一对来自大连的双胞胎姐妹马冬晗、马冬昕同时被保送进入清华,姐姐马冬晗就读于精仪系,妹妹马冬昕就读于化学系。

2011年,马冬晗、马冬昕分别以综合评分第一名和并列第二名的成绩双双获得清华大学本科生特等奖学金,引发社会热议。而那时,清华本科生特奖每年的名额还只有5席,仅为如今的一半。

2012年,马冬晗、马冬昕分别免试进入本系攻读博士学位;当年年底,一张来自姐姐马冬晗的时间表再度走红网络。

2016年,妹妹马冬昕获得清华大学研究生特等奖学金,成为“双料”特奖。

2019年,马冬晗、马冬昕的时间表和实验笔记在清华大学优良学风档案史料展中展出,#清华学生的计划表#冲上热搜。

特奖该造“神”还是祛“神”,它是光环还是枷锁,我们需要的到底是怎样的评价体系,以使教育最终能真正实现“把灯点亮”——

清华大学特等奖学金初设于1989年,是清华大学荣誉最高的奖学金。

近些年来伴随着互联网信息传播的加速,自带话题与流量的“清华特奖”开始进入大众视野,每年的11月份,有关于“神仙打架”“清华学神”的热议都会如期而至。而马冬晗、马冬昕两姐妹则成为了当特奖在各场合被提及、被议论之时都绕不开的个中典型。

如今学堂路两旁,又见新一年特奖候选人的立牌。昨天下午2点,2020年清华本科生特等奖学金答辩会在法律图书馆报告厅拉开序幕。

在来自四面八方的聚光灯再次打亮前,清华大学学生学习与发展指导中心邀请到了马冬晗、马冬昕两姐妹进行专访,聊一聊当年特奖之后的生活,也聊一聊对特奖的看法。

01

“狸狸”,“厌厌”和被误解的时间表

马冬晗和马冬昕在网络上的再次爆火,与2012年被送上热搜的时间表有关。

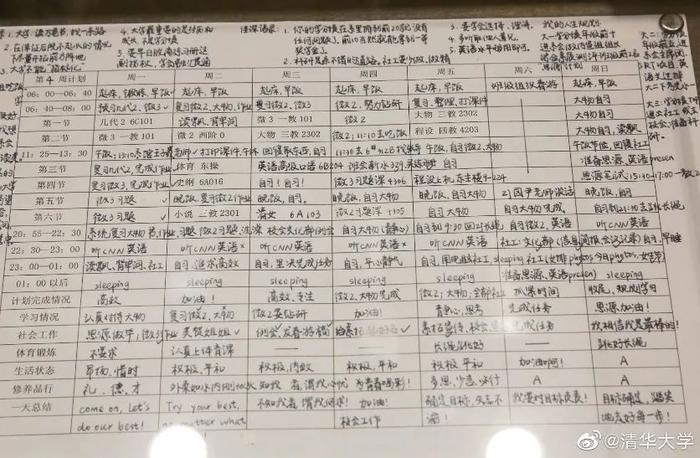

在那张时间表里,姐姐马冬晗每天凌晨1点睡觉,早晨6点起床,6点40分开始学习,直到凌晨,所有时间全都安排得满满当当。

可是随之而来的除了赞赏和夸奖,还有各方的质疑,有人说表格上没有吃饭如厕、电话煲粥、扫地洗衣,“说你不洗澡吗,不上厕所吗”,还有人把她叫作“机器人”。

马冬晗的时间表,图源微博@清华大学

马冬晗的时间表,图源微博@清华大学马冬昕为姐姐解释:

“实际上这并不是一个时间计划表,而是一个时间复盘表,对自己这一天是怎么过的进行梳理总结”;

“规划的意义不强,主要作用就是让我们自己心安:每天都干了啥,是不是有效利用了时间。不至于每天夜里临睡前,躺在床上时还会感到焦虑。”

她笑着说:“大家觉得这是计划好的,可我想,哪有计划表做得这么吓人的。”

和许多清华同学一样,2012年本科毕业之后,马冬晗、马冬昕两姐妹都推研到本系硕博连读;在2017年博士毕业后,她们又都选择了出国深造。

时过境迁,距离2008年从大连来到清华,已经12年有余,她们也都早已步入人生新征程。目前,姐姐马冬晗和妹妹马冬昕分别在美国普渡大学和加拿大多伦多大学做博士后,继续科研之路。

马冬昕(左)、马冬晗(右)在普渡大学体育馆

两姐妹均在学生学习与发展指导中心担任兼职咨询师,因此非常爽快地答应了我们的邀约。

和各类新闻照片里还梳着高高马尾的形象不同,现如今两位“马姐”皆是利落短发,但时刻展露出的亲切笑容和满满元气,还是一如往昔。

除了“学霸”,“双胞胎”也是贴在这对姐妹身上一个鲜明的标签。虽然采访是分开进行的,但两姐妹都是彼此在采访中提到最多的人。

“虽然优秀的妹妹有时候会带给我一些压力,因为大家会把我们放在一起比较,但更多的是让我看到自己人生的另一种可能,也挺有意思。”姐姐马冬晗说。

在采访沟通群里,她们亲昵地称呼对方“狸狸”和“厌厌”。

“为什么给自己改这样的昵称呢?”“我姐姐(马冬晗)她以前特别喜欢阿狸的卡通形象,所以给自己改了个网名,叫‘阿狸的脑残粉’,后来她嫌长,就简化成‘狸狸’了。”

也想改个网名的马冬昕请姐姐帮忙,没想到姐姐却傲娇地说:“你呀,是一个讨厌鬼,就叫‘厌厌’吧!”

02

特奖是荣誉,但也是枷锁

回忆起初获特奖的感受,马冬昕说领奖前“第一次在主楼后厅坐着,还挺激动”。特奖对于她特别有仪式感,“觉得为系里争光了,也相当于给了自己的本科生涯一个很好的结尾。”

姐姐马冬晗说,获得特奖是一份激励:“它让我觉得,我只要努力地去提升自己,还是可以获得很多认可的。”

当年双双被评上特奖之后,两姐妹可谓名噪一时。

那时候,人人网还是大家日常所活跃的社交媒体平台,获奖后马冬晗和马冬昕突然发现多了很多想加好友的,甚至还收到了很多来信:“想了解一下,然后认识一下。”

妹妹马冬昕笑得有些腼腆,她说:“最开始也有一阵儿,觉得有些不适应——就好像原来你在园子里可以想干什么就干什么,而现在老有人看你。”

“尤其是我们俩(双胞胎)在一起还挺‘招摇’,是挺不好意思。”

这份万众瞩目的荣誉,也曾让马冬昕飘飘然过,本科毕业进入到导师邱勇院士的课题组之后,她下决心要做“最难的课题”。但在博士阶段的头几年,还没做出显著成果的时候,每逢系里的老师们问到“论文发得如何”,她都自觉压力很大。

“但飘一会儿遇到一点儿挫折,你马上就会懂了,知道并不是自己天赋异禀或者曾经荣耀,就一定有能力干好之后所有的事。”

在佼佼者云集的清华,站上特奖这个平台的人,都自然而然地接受着外界的审视、考量,还有那些希望将优秀一以贯之、贯之以满的高期待。

在这一点上,马冬晗欣赏邓亚萍和郎平。在她看来,她们都是在取得竞技体育领域的至高成就之后,还能够不受光环所束缚,急流勇退,转而开辟另一方天地的人。

马冬晗说:“我觉得中国人总有一种思维定势——总觉得不论什么东西,都要拿遍了才叫好;走一条路,总得一直走下去,直至走到顶峰,也才会承认你的好。”

看过中文男足14级队长的毕业演讲,她对“谁说18岁的成功就不是成功”这句话深表认同:“不是说你18岁成功了,28岁就一定要成功,38岁也一定要达到同龄人中的巅峰,那才叫人生成功。我觉得只要有过那么一种人生经历就够了。”

“就算没有,也行。”她末了又补充道。

正如在博士一年级的时候,马冬晗说,其实能隐隐约约感受到周围的老师同学对自己的一种特别的期许。这份期许让她紧张,也让她担忧。

她和妈妈聊,妈妈说:“从现在开始,你要学会让自己不那么优秀了。”

出国之后,卸下光环更加让马冬晗感觉轻松:“在这里几乎没有人知道我的过去,我只要努力地去表现,去发挥出自己的优势、自己的特长,就能够以新的水平达到大家的认可。而不是大家提起我、想起我的时候,总还是说我以前的那些事儿。”

她喜欢那种感觉——你只要表现出一点点好,大家就觉得像在挖掘宝藏一样。

“那种感觉真的是特别特别好。”因为仍在异国,对马冬晗的采访以线上形式进行,她的声音从大洋彼岸传来,说起这句话时的喜悦感,却让人感觉格外分明。

马冬晗在多伦多

马冬晗在多伦多03

不应该以唯一的奖,来鼓励多元的人

特奖到底应该鼓励什么?

马冬昕的回答直截了当。

她说,特奖不应该“以唯一的奖,来鼓励多元的人”。

“比如说你科研做得好,你可以拿挑战杯特等奖;我创业做得好,我可以拿校长杯的冠军。给这个园子多一些奖项,也给园子的同学们多一些宣传的亮点。”

她认为,评价体系可以更加多元。这样才可以让所有闪光,都得到足够关注。

马冬晗(左)、马冬昕(右)在国旗仪仗队

如果所有人挤在同一个赛道上,僧多粥少,那么无意义的“内卷”就在所难免。那一根看不见的鞭子,会不断吆喝我们:就算跑偏,也要把这种自我驱动进行到底。

《孟子》有语:“行有不得,反求诸己。”而反求诸己,不是仅仅要更加鞭策自己更优秀,而是要真正立足自身,正如马冬昕所说,要去找“自己最special的那个点”。

她补充道:“我非常建议同学们都要尽可能找到自己闪光的地方,就是找到那个——不是说做得好,而是找到那个自己不可取代的东西。”

“就好像我博士期间一边做着科研、一边打着乒乓球、一边当着辅导员,我就会在科研不顺利的时候想一想,我是我们系打乒乓球打得最好的女生;打着乒乓球,被校队的特长生队友虐得很惨的时候,我就想一想我是他们其中唯一一个辅导员;刚开始当辅导员时和同学们谈心总是不顺,我就想想,我在辅导员中科研做得最好——就是这样坚持走下去。”

“这是我在面临压力的时候,能让自己舒服的、非常重要的手段。”

马冬昕在多伦多

人生不是只有一条路可走,马冬晗谈到了前段时间大连理工大学自杀的研究生同学:“我也觉得特别的可惜,好像没有哪一根特定的稻草那么沉重,但事实证明,正是这些稻草加在一起,最后才把他压垮。”

“如果我们的整个环境都能不要让人感觉人生只能有一条路,也许他就不会死,他就不会觉得硕士延期、甚至连延期都无法毕业——这件事有那么让人受不了。”

“特奖本质上就是一个奖学金,它并没有承担、也不应该承担那么多。”

——至少特奖的存在,不该为“优秀”的多元性设限。

在采访过程中,马冬晗和马冬昕都不止一次地提到,她们觉得清华的同学应该更自信,也可以更自信。

清华之外,有着更广阔的天地。

马冬晗刚到普渡大学的时候,所涉领域是之前几乎未接触过的,英文也并不出色,因此并不自信。她开玩笑说:“那时候与老师对话,常常只以简单单词回应——ok,sure。”

但是老师却当着课题组所有同学的面,对她的英语能力大夸特夸,慢慢地,她有了信心,越来越愿意开口说话了。

“到美国之后,我的感受是这个国家的人都非常自信,甚至是‘迷之自信’。”相较而言,清华毕业的同学本身应该有一个很自信的状态,但实际上,她却发现大家都很焦虑、都不觉得自己很好。

“有时这种焦虑的情绪会带来负面的影响——当你觉得自己很厉害,你可能更有动力去提升自己;如果总觉得自己不太行,那可能只有很少一部分人会‘知耻而后勇’——去努力地提升自己——更多人也许就自暴自弃了。”

的确,当环境通过特奖这样的评价体系,来告诉我们园子里优秀的标准、优秀的上限在何处的时候,往往少了另一种的声音让我们平衡:告诉我们,我们所认为的那种“普通”,实际上也可以自在地被社会接受。

毕竟,清华是一个佼佼者间互相竞争的场域,其作为参照系,总会不可避免地造成大家在密集比较后的“相对焦虑”。

当代社会分工在进一步细化,各行各业都更需要多元的人才。好的教育,应该提供更加广阔的平台和更加多元的发展空间,而不是把多元的人重新挤回一个狭窄的甬道,让所有人互相角斗,去争取同一个标签、被同一套标准定义。

因此,我们各自的所得,不该以距离特奖式金字塔中心的远近来衡量;而应以是否真正实现了充分的自由发展为标尺。

当我摘得了此方桂冠,而你拔得了那方头筹,我们明明可以在各自的田野里生长,为何不去做自己的特奖。

- 01 连乌克兰都不要的,台湾还当个宝……

- 02 中吉乌铁路进展快,美国坐不住了!

- 03 牛弹琴:普京访问朝鲜一箭三雕 俄朝关系获重大突破

- 04 有图有真相!中国海警反制菲律宾船艇,菲方挑衅失败还要卖惨

- 05 事关中国,特朗普前顾问被“打脸”!

图片新闻

普京抵达越南

普京抵达越南

高温席卷全球多地

高温席卷全球多地

荷花盛放争奇斗艳

荷花盛放争奇斗艳

上千米高空!女兵乘运20演练跳伞

上千米高空!女兵乘运20演练跳伞

航拍桂林洪水

航拍桂林洪水

普京与金正恩拥抱道别

普京与金正恩拥抱道别

桂林遭1998年以来最大洪峰

桂林遭1998年以来最大洪峰

1次酒驾2车被毁3人被罚

1次酒驾2车被毁3人被罚

新媒体实验室

-

朋友圈47%的内容在炫耀

朋友圈47%的内容在炫耀

-

近300起杀妻案如何判罚

近300起杀妻案如何判罚

-

谈恋爱反降低生活质量?

谈恋爱反降低生活质量?

-

全国最能吃的省市竟是它

全国最能吃的省市竟是它

-

性犯罪者再犯几率达12.8%

性犯罪者再犯几率达12.8%

举报邮箱:jubao@vip.sina.com

Copyright © 1996-2024 SINA Corporation

All Rights Reserved 新浪公司 版权所有