编者按

随着中国摄影家协会和江苏省淮安市人民政府联合主办的“郎静山杯”中国新画意摄影双年展等活动的推动,近年来有关画意摄影的话题逐渐热闹起来,包括山水观照、诗意表达等相关主题也成为摄影界的一种潮流。对于作为舶来品的摄影如何与东方审美意趣和中国式视觉样态深入融合,不少专家已有深研专论。那么,对于画意摄影本身的追概溯源,则是我们坚定影像文化自信、创新中国摄影表达的基础工作之一。

画意摄影与绘画有着很深的血脉渊源。画意摄影作为一种独特的创作方式,在早期依附于绘画,但又不同于绘画,随着摄影技术的发展和民族化进程的推进,画意摄影在当代取得了较大的发展。19世纪中期,摄影家奥斯卡·雷兰德拍摄出了曾被预言为“摄影新时代来临了”的作品——《人生两条道路》,在摄影还被轻视的当时,这幅作品以其劝勉性的主题和油画式的构图,受到了英国维多利亚女王的高度评价。雷兰德对推进摄影被承认为是一门艺术功不可没。从此,画意摄影也逐渐成为摄影艺术发展历程中的一个重要流派,甚至成为开创摄影作为艺术新局面的首当其冲的重要力量。

画意摄影与摄影的大众化

19世纪末20世纪初的欧洲与美国,主张从形式到内容都模仿绘画的意境与意趣的画意摄影(Pictoriaism)一度兴盛。这个明确追求摄影的绘画效果的“画意摄影”潮流继而扩散到亚洲的日本、中国等地。“Pictorial”一词,意为“绘画的”,但在摄影史的脉络中,则有了摄影家追求摄影的绘画效果之意。

法国摄影史家昆丁·巴甲克(Quentin Bajac)在其著作《摄影的发明》中说:“1850年左右,摄影的艺术侧面开始被正式强调起来了。从19世纪中期以后,许多欧美人士开始卷入到‘摄影是不是一种可与绘画匹敌的艺术形式’的争论中去,而当时的许多摄影家则以比早先的摄影家更高的热情投入到制作有着绘画表现效果的照片中去。”

1869年,亨利·皮奇·罗宾逊的《摄影的绘画性效果》(Pictorial Effect in Photogra-phy)一书,就已经鼓动摄影家们动用一切手段来争取摄影获得艺术的承认。在相当长的一段时间里,这本强烈主张摄影家的作品要有“绘画意趣”的书一版再版,并被译成法语德语等多种语言,一直被摄影家奉为圭臬。

一般认为,彼得·亨利·埃默森于1886年所发表的名为《摄影:一种绘画式的艺术》标志着画意摄影的诞生。在这篇文章里,他提出,通过摄影与绘画之间的相似性来为作为一种艺术表现形式的摄影提供合法性。埃默森的文章对于画意摄影的兴盛起到了重要作用。

1892年,退出皇家摄影学会的摄影家爱德华·斯泰肯等人,在英国组成摄影团体“连环会”(Linked Ring),目标是“尽可能赋予摄影以高度的艺术形态”。1902年,阿尔弗雷德·斯蒂格利茨、斯泰肯、克莱伦斯·怀特等人在纽约创办“摄影分离”(Photo-Secession)组织,成为了“连环会”的分支机构,他们的目标是“使摄影成为个人表现的全新手段”。他们宣言:“促进作为一种用于绘画表现的摄影的发展,团结那些在此艺术方面实践与其他对此有兴趣的美国人,并且在各种场所经常举行展览会,而且不必局限于摄影分离派的创作或美国人的作品。”在欧洲,巴黎摄影俱乐部和维也纳摄影俱乐部等也是画意摄影的主要组织。1904年国际画意摄影协会成立,同年第一届巴黎国际摄影沙龙展举办,这些都标志着画意摄影达到了高潮时期。

当时,画意摄影的美学风格,糅入了包括印象派、新艺术运动、象征主义等在内的19世纪后期诸多艺术风格,但在追求一种绘画的表面效果上却有着共同之处:给人以美的视觉愉悦,在此前提下,摄影家以摄影这一手段制造合乎理想的、“如画般的”另一种现实的世界。

为了证明摄影具有与绘画同样的艺术创造性与感染力,热心的摄影家们使尽浑身解数创造了种种技法来制造照片中的绘画效果,以求达到类似某种绘画样式(如版画、素描与油画等)的效果。他们运用柔焦镜头与照片印放技法,创造出充满异国情调与浪漫气息的画意效果。他们摒弃大批量工业化生产的印相材料而不顾,经常手制印相纸,开发以其他材料作为感光材料与涂布基底的制作工艺。他们还重新发现与完善了以前的印相工艺,如纸基底版印相、照相凹版、碳素印相法等。还发明了一些新的工艺,如油彩转化法、树脂重铬酸盐印相法等,以此丰富作品的效果,确保作品制作时的手工艺性。

当然,画意摄影存在着一些争论,许多摄影家认为:他们或刮或擦或涂,制造朦胧、模糊的肌理效果,结果往往导致了许多人只是注重表面效果,严重偏离摄影媒介特性,沦为表面效果的奴隶的偏颇倾向;画意摄影的题材也相当狭窄,常常局限于肖像、风景、人体与室内生活,而更广阔的社会生活则往往因为“艺术”的理由而被排斥。反过来说,画意摄影的过热也是一种历史进程的必然阶段,如果没有这个严重偏离摄影本体的大范围实验,人们也许不会更清晰地觉悟到回归摄影本体的必要性,不会更彻底地认识到摄影的特性是什么。因此,从某种意义上说,它以一个绘画式的契机反过来推动了对于摄影本体的反思。

尽管摄影史对于画意摄影的评价一直不高,但现在反过来看,这些感伤、乡愁、神秘、退避于梦境之中的作品,也反映了当时人们对于越来越物质化的现代文明与城市化进程的一种不安心理。从这个意义上说,画意摄影的一度流行也可视为当时人们通过摄影所表达的对于现代文明的一种矛盾心情。

画意摄影的美学追求一直以和谐理想、完美为目标,但画意摄影有时往往会抑制重视对现实、对生命感受作出直接反应的摄影家的感性。但是,随着摄影作为一种独立的视觉手段的确立与成熟,在摄影方面由画意摄影所维系的艺术、自然、美及真理诸关系也随之发生松动。这些都成为画意摄影发展过程中,相关摄影家对于画意摄影的评价。

画意摄影在法国

罗伯特·德马奇(Robert Demachy),是最具代表性的画意摄影家之一。德马奇是成立于1894年的画意摄影重镇——巴黎摄影俱乐部的创始成员之一。他研究在美术馆和定期沙龙中展出的绘画作品的表现手法、构图方式、背景设置及光线运用,并以此作为创作的样本。他选用各种特殊质地的纸作为感光材料的载体,并对影响画面效果的影纹加以修整。在已完成的照片上用画笔再作修润,使其具有绘画的笔触与肌理。他擅长在画面中营造一种梦幻般的气氛,同时也努力制造与绘画作品不相上下的笔触与肌理效果。他的作品以唯美的情趣与优雅的格调受到当时许多人的喜爱。德马奇的摄影作品以达到绘画的意境为最高目标,而他的人体摄影则是证明他达成这一目标的最好范本。

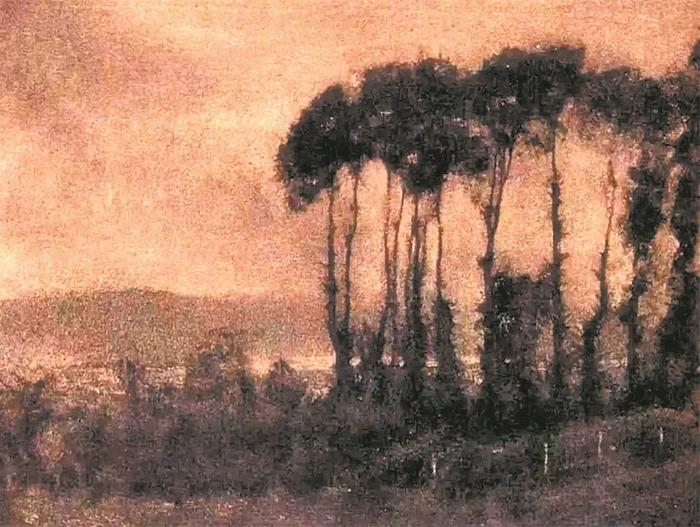

村庄 罗伯特·德马奇 摄

村庄 罗伯特·德马奇 摄保罗·贝尔贡(Paul bergon)和勒内·勒·贝格(Rene le begue)于1898年出版了一本颇受欢迎的人体摄影画册。他们的作品富于象征主义色彩,并喜用柔焦手法使照片洋溢浪漫情调。

康斯坦·皮庸(Constant Puyo),曾是法国炮兵少校,他也常以象征主义的手法将年轻女模特置于充满浪漫感伤气氛的场面中,以柔焦手法来制作表面肌理酷似绘画的照片。

画意摄影在美国

通过美国的画意摄影作品,我们可以看到很多当时平面艺术领域的流行元素和趋势。

斯蒂格里茨,最初也以创作在形式内容方面与绘画作品无分轩轾的“画意摄影”照片为己任,但后来终于认识到摄影有其自身的表现特性,于是起而探索摄影表现的纯粹性,成为后来的纯粹摄影(Straight Photography)的先驱者。他大力推动画意摄影的同时也在探索用小型照相机拍摄现代社会生活场景,并拍下了《驿站》等,成为美国现代摄影原点的一系列作品。

爱德华·斯泰肯,是当时少数几个对城市生活与场景发生兴趣的摄影家。他的代表作《弗莱特艾隆大厦》是一首由衷赞美现代文明的视觉颂歌。

格特鲁特·凯塞比亚(Gertrude kasebier),曾在纽约和巴黎学过绘画,是当时视野比较开阔的女性。1897年,她在纽约繁华的第五大道开设了自己的照相馆,她是摄影分离派成员之一。在《摄影作品》创刊号中,她的作品一举刊出6幅,可以说是女性摄影家第一次在摄影杂志中以如此隆重的方式登场。她的照片充分反映了维多利亚时代的审美观与价值观,多表现家庭中的女性与儿童,温柔家庭中的女性与母爱成为她以摄影加以定义的事物。她始终以一个女性对于家庭日常生活的细腻关注而引人瞩目。而对于现场气氛的表现、画面构成的处理以及对光线、影调的控制等方面的技巧,也使得她的画面表现得温馨动人。

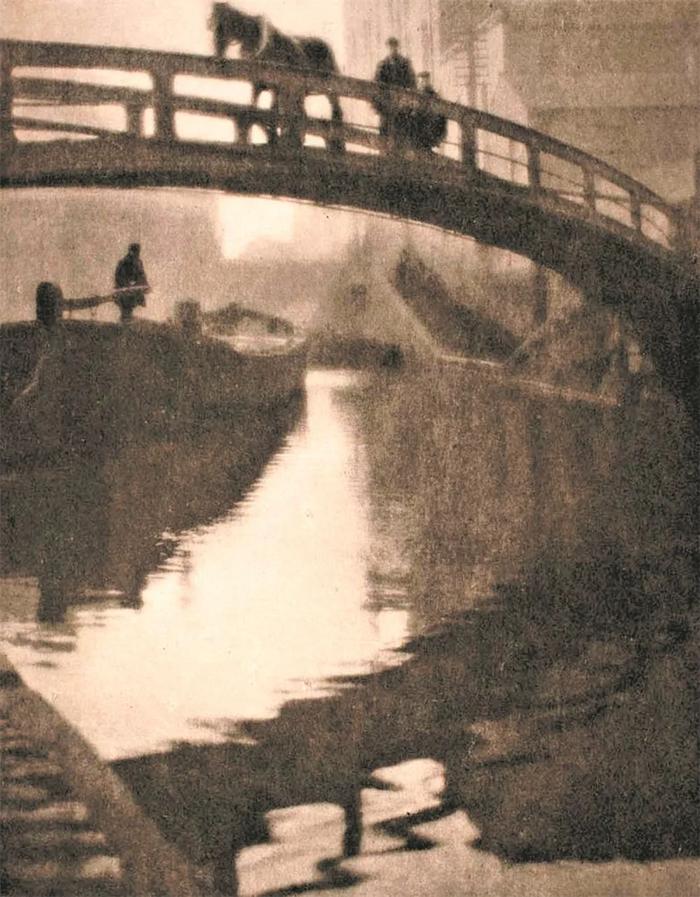

阿尔文·兰顿·柯本(Alvin langdon coburn),是摄影分离派的积极分子之一。以伦敦、纽约等正在迅速崛起的现代城市景观为主题,通过柔焦的方式将现代城市生活转化成田园风光般的诗意场景,并使之具有一种象征性。

伦敦 阿尔文·兰顿·柯本 摄

伦敦 阿尔文·兰顿·柯本 摄克莱伦斯·怀特是摄影分离派中非常重视造型构成的摄影家。从作品《镜子与人体》可以看出,他具有对形态构成的高度敏感与卓越的表现力。

卡尔·斯特劳斯(Karl struss),是一个关注城市生活的画意摄影家。斯特劳斯的纽约影像不是那么充满诗意,而是更直接地给出了现代城市生活的硬与冷漠的一面。

画意摄影在日本

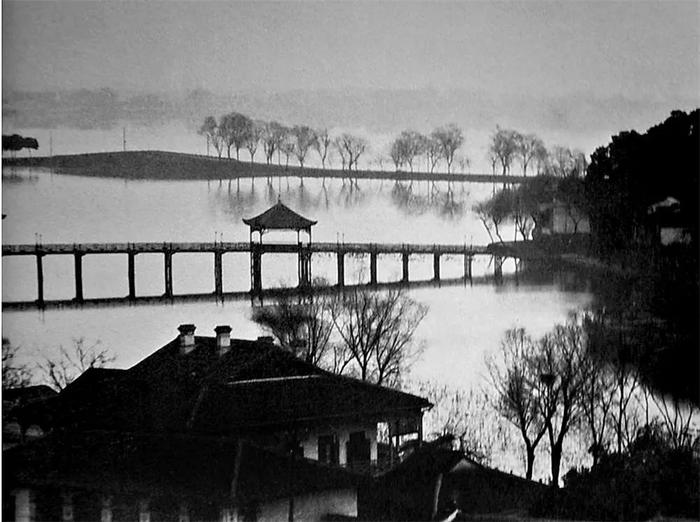

福原信三,1921年从美国哥伦比亚大学留学归国与其弟福原路草发起成立“摄影艺术社”,并同时发行《摄影艺术》杂志,介绍当时欧美的画意摄影,为日本画意摄影家的作品提供发表空间。他认为:“人们对单色摄影所要求的不是以色彩的和谐创造形态,而是通过形态来表现光的和谐。因此,从科学上看,会被认为是不完善的摄影的单色特点,从艺术上看反而是它的最大特点。因为这个特点,摄影才第一次能以感觉色彩的人眼所感觉不到的光的和谐来表现自然,以它所具有的内在统一参加到新领域的艺术中。由此,摄影家处于‘摄影是单色的绘画'的境地,向人们展示由于观点完全不同而看到的自然,使之与精神相统一,开辟前所未有的新世界,使人进入更大的实在之中”。

西湖风景 福原信三 摄

西湖风景 福原信三 摄野岛康三是日本现代主义摄影的先驱者,他以杰出的摄影实践与出版组织活动,为日本现代摄影的发展注入了强大动力。野岛康三是联结日本画意摄影与现代摄影之间的“桥梁”。1932年,野岛康三与中山岩太、木村伊兵卫3人发起创办《光画》摄影月刊,对日本的新潮摄影兴起产生了重大影响。野岛康三的人体摄影是其摄影创作中最重要的一个组成部分,就他的摄影观与审美观而言,也以人体摄影最具代表性。野岛的人体摄影实践始于1914年左右,并一直持续到20世纪30年代末期。野岛的这段长达25年左右的探索时期可以1931年为分水岭,划分为两个时期。在代表作《靠在树上的女人》中,模特壮硕粗短的身材被他以一种不避粗陋的直观手法大胆地加以表现,体现了日本文化传统对于女性美的审美趣味。1931年,野岛康三受当时到日本巡回展出的《德国国际巡回摄影展》所传播的德国新客观主义思潮影响,摄影风格为之一变,具有强烈的现代感,而这种风格变化在他的人体摄影上体现得尤为明显。野岛在他的人体摄影中大胆地采用近摄、摄影蒙太奇等新手法,以一种前所未有的魄力接近人体,大胆泼辣地经营画面构成,使画面充满了一种生命充盈而出的视觉强度,同时显示出强烈的现代意识。

其他画意摄影探究者

维也纳的画意摄影代表人物是海因·里希库亨(Heinrich Kuhn),他善于处理微妙的光影,而严谨的构图则使他的照片具备了一种沉郁又简洁的华贵气质。

奥地利摄影家鲁道夫·科皮兹(Rudolf Koppitz)的画意摄影作品更能使人们感受到一种现代气息与象征主义风格。在1926年拍摄的《运动习作》里,3个黑衣女人与1个裸体女人构成的强烈对比,无法不使人想起死亡的暗示与新生的先兆同时来临。还有一点值得注意,这幅作品已经明显地抛弃了画意摄影的柔焦手法,这也在一定程度上暗示了一个新的摄影美学观念正在悄悄来临。

在捷克摄影师弗朗切斯克·德迪柯尔(Frantisek drtikol)的作品中,虽然还存有画意摄影的遗韵,但也明显可以看出,他的摄影观念已经受到当时的现代主义艺术的强烈影响。他以人体为主要题材,善于运用几何形体、人体线条与光线错综复杂的交织,其作品有着浓厚的立体主义艺术风格的色彩。

德国摄影家雨果·恩福斯(Hugo erfurth),是画意摄影后期的摄影家。他拍摄的大多数作品虽然运用的是画意摄影的技法,但表达的却是一种逐渐明晰的现代意识。恩福斯的肖像摄影营造的气氛凝重沉郁,具有一种冷静知性的风格。

从画意摄影到纯粹摄影

从作品倾向看,科皮兹、德迪柯尔、恩福斯等人都已经属于介于画意摄影与纯粹摄影之间的摄影家了。其实,就在画意摄影竭尽全力模仿绘画的时候,在1889年,埃默森就已经出版了一本名为《自然主义摄影》的书籍,大声疾呼“摄影是摄影,不是浪漫主义艺术”。埃默森清楚地认识到摄影与绘画的本质区别,主张摄影应该遵循科学原则,并从这个方向上去寻找自己的新的艺术原理。他将自己所主张的摄影冠之以“自然主义摄影”之名,而这可以视为后来的主张排除模仿绘画的技巧、强调摄影本身所特有的纯粹描述的“纯粹摄影”的先声。

1911年斯蒂格利茨的《船舱》(The Steerage)与毕加索的立体主义绘画一起,发表在《摄影作品》上。这是总结艺术意愿并将它用于摄影的新方式:用瞬间的美学能量和先锋的形式要素,来成就社会文献需要的遗产。新现代性的出现,对于摄影在艺术问题中的现代性不再局限于某种意图,而是对风格立场的承认。因为,所有先锋接受摄影可以作为激进的美学实验的媒介,以至于20世纪的摄影变成了一个形式的实验室。

带着严肃认真的目的和态度,画意摄影运动试图消除评论界和公众对纯手工图像(如:油画)和机器产生的图片在认可上的分歧,这些观念持续影响着后来的很多摄影师和平面艺术家。(文/春春)

画意摄影的文化背景与情感表达

摄影从诞生之初,就与绘画有着密不可分的关系。在西方,从高艺术摄影(High Art)到画意摄影(Pictorialism),再到后来的沙龙摄影,各个流派的摄影家们都竭尽全力试图让摄影接近绘画,不论从拍摄内容、画面构图还是表现形式,甚至挖空心思研究各种照片印相技法来增加其“画意”的效果,如纸基底版印相、照相凹版、碳素印相法、油彩转化法、树脂重铬酸盐印相法等,为的是让摄影成为像绘画那样的真正的艺术,而被艺术界接受。如《美国ICP摄影百科全书》所说:“画意派运动的先导是19世纪50年代末期奥斯卡·雷兰德和亨利·皮奇·罗宾逊的‘高艺术’摄影。他们的作品像以后的画意派作品那样深受当时风行的绘画格式影响,但他们都曾为摄影取得和其他视觉艺术同等地位而竭尽全力。”

画意摄影强调直接的拍摄或特殊工艺的制作手法,营造画意的空间。法国摄影家罗伯特·德马奇(Robert Demachy)的作品可以说是当时欧洲画意摄影的最高峰,他主张摄影作品以达到绘画的意境为最高目标,从而告诫巴黎摄影俱乐部的同好们要好好研究在美术馆和定期沙龙中展出的绘画作品的表现手法、构图方式、背景设置及光线运用,并以此作为创作的样本。

美国人斯蒂格利茨在摄影生涯的最初,也与德马奇的主张类似,他宣称为达到作为绘画表现的摄影的目的,以一切手段对底板及照片加以处理都是正当的。诸如此类的画意摄影家们为了使摄影更具绘画效果使出浑身解数,其中不乏为了唯美的画面效果而忽略了摄影的主题和内容的摄影师,就使得有人认为他们的摄影作品“严重偏离摄影媒介特性,沦为表面效果的奴隶”。

纵观整个摄影史,我们会发现对于画意摄影的评价历来不高,究其原因也始终逃不出题材有限、脱离摄影本质、过分注重表面化而忽略内容价值、不具时代性等耳熟能详的原因。摄影术传入中国,也面临着同样的问题和种种质疑,但似乎它和西方摄影的发展过程又是极其类似的。

摄影进入中国的最初,也是被以一种艺术的形式所认识、接受和应用的。如蔡元培所言:“风景可摄影入画,我们已经用美术的条件印证过,已经看作美术品了。”“摄影术本为科学上致用的工具,而取景传神,参与美术家意匠者,乃与图画相等。”胡伯翔也说:“昔人称画之佳者。曰惟妙惟肖。予意用此语为美术摄影之释意。尤为恰当。”当时的摄影家们自然而然地将摄影与中国传统水墨山水绘画、书法等联系起来,展现了中国特有的古老文化情怀和意境之美。中国的文化人非常自主性地将摄影纳入自己的文化当中,诞生了如郎静山、蔡俊三、钱万里等一大批以摄影术作为媒介的艺术家,深厚的中国文化,在这些艺术家的身上再次显现了巨大的融合能力和自主性,但他们的摄影主要是模仿古代中国的山水画,并追求其意境。

中国画意摄影的代表人物郎静山以中国山水画理论为基础与摄影的特点相结合,创造了“集锦摄影”的独特技法。但在当时博得满堂彩,获得各种奖项以及获得英国皇家摄影学会高级会士、美国摄影学会高级会士等多项荣誉称号的他,在当今却引起了种种质疑和批判,评论家鲍昆的文章《风花雪月一百年》中说“郎氏的摄影严格说只是运用了摄影的技术,而没有摄影独特的基本特征,即瞬间感和细节记录的特点。”“郎静山的‘集锦摄影’从本质上看,应该属于绘画性质的美术作品,而不是严格意义上的摄影”,说郎静山的作品和“时代艺术前沿根本就不搭界,和现实生活也毫无关系”,即“没有时代的意义,不过是泥于古意的仿画情节和逃避现实生活的文人意趣。”说到底,之所以对以郎静山为代表的中国画意摄影家们有如此偏激的批判,说它“给后来的中国影人带来的多是负面的影响”,就是因为他们的画意摄影作品缺乏时代性和脱离摄影本质,没有在当时特有的社会背景之下传达出特有的思想情感。不错,倘若说刚开始的画意摄影为追求其表面效果,不论在前期拍摄还是后期制作上都费尽心思,是为了开创一种中国特有的摄影方式,表达一种在中国文人骨子里沉淀了几千年的闲情雅趣、精神寄托,我们当然不可否认这种独有的中国式摄影形式。与西方早期画意摄影一样,如雷兰德的《人生两条路》和罗宾逊的《弥留》,他们所追寻的是西方油画的质感和效果,而在中国本土,摄影师们模仿中国水墨山水画也无可厚非。可问题是如何超越这种停留在表面效果的唯美主义,而使其更具摄影价值,一再地重复是没有意义的。

那就要说到何为摄影的本质,摄影理论家林路在《摄影思想史》中提到:“无论从哪个角度理解摄影,摄影本质的命脉乃至最高级的形态恰恰不是‘唯美’,而是‘纪实’——这是从摄影诞生之日起就早已界定的。” 对摄影家来说,追求画面的唯美效果并没有错,问题是不能仅仅停留在这种表面化的形式主义上。形式固然是重要的,而要使作品深刻、有价值,就必须使这种“形式”富有“意味”,正所谓“有意味的形式”。将纪实与画意结合,用“画意”的表现形式去“纪实”也未尝不可,扬长而避短,用更美的画面效果、视觉感受去表达作品的主题、思想和情感,使作品更易于被接受和认可。

陈复礼的“影画合璧”虽然引起摄影界的许多评论和争议,有着再次用绘画来提升摄影的艺术地位,用绘画的角度来评判摄影好坏的回归偏颇思想之嫌,但其将纪实与画意相结合的想法和实践还是值得人们借鉴和学习的。正如他所说:“我搞影画合璧,除了创新,还有一个意思,就是通过摄影与绘画联姻,来提高摄影艺术的地位,从而引起社会的广泛注意,为画意摄影开辟一个新天地。当然,这只是一个尝试。后来,我还是从摄影的特性出发,在摄影的构思与拍摄上下功夫,把主要精力放在从大自然、从社会生活中摄取真景实情,并尝试把中国画意与西洋画意结合起来。”

如果说陈复礼的摄影作品还有违背摄影本性的地方,那黄贵权的作品可以提供给我们一个全新的角度去认识画意摄影,它呈现出一种非常有价值的继承与创新。鲍昆曾说:“黄贵权先生没有简单地以摄影术对中国古典画意进行表面模仿,他恰恰是从摄影媒介的本体性出发,创造性地将中国古典画意中的一些思维方式放进极具摄影性的表达中。他的作品既有摄影本体美学特征的表达,又有一个深谙东方视觉艺术思维的艺术家的个性。他以多重曝光的纯粹摄影技术,营造一个虚实相间、充满动感的惟美意象;他以超常焦距摄影镜头制造的虚幻效果,营造了类似中国古典绘画泼墨大写意的粗犷感觉。黄贵权先生的艺术,也回答了东方艺术在摄影,这一现代性媒介中如何重新获得生命力的问题。他的艺术,是值得关注的现象。他也自然成为人们必须关注的人物。”

所以,我们不能以固有的眼光和视角去审视和评判画意摄影,唯美的画面效果是它的优势,但这并不妨碍其用纪实的功能去反映社会、生活、风景、人物,也并不能阻止其视野的广阔度,更不影响其思想情感的表达和传递。我们得在继承和运用好它的优势的基础之上,使拍摄的内容更加丰富、自然、深刻、具有时代感。也可以运用它固有的手法,譬如柔焦拍摄、在拍摄时晃动相机来营造画面的氛围,还可以运用当下一些创新的但仍属于摄影本性的技术手段来强调摄影作品的中心思想、情感冲突,如多重曝光、慢门拍摄、虚化焦点等。从而使摄影作品不但具有纪实的特性,内容丰满,同时又表达出作者的思想情感、立场观点,而且在画面效果上又不缺乏其美的感受,这不正是我们所追求的吗?(文/郗文臻)

声明:本文内容如需转载,请联系作者取得授权

- 01 连乌克兰都不要的,台湾还当个宝……

- 02 中吉乌铁路进展快,美国坐不住了!

- 03 牛弹琴:普京访问朝鲜一箭三雕 俄朝关系获重大突破

- 04 有图有真相!中国海警反制菲律宾船艇,菲方挑衅失败还要卖惨

- 05 事关中国,特朗普前顾问被“打脸”!

图片新闻

普京抵达越南

普京抵达越南

高温席卷全球多地

高温席卷全球多地

荷花盛放争奇斗艳

荷花盛放争奇斗艳

上千米高空!女兵乘运20演练跳伞

上千米高空!女兵乘运20演练跳伞

航拍桂林洪水

航拍桂林洪水

普京与金正恩拥抱道别

普京与金正恩拥抱道别

桂林遭1998年以来最大洪峰

桂林遭1998年以来最大洪峰

1次酒驾2车被毁3人被罚

1次酒驾2车被毁3人被罚

新媒体实验室

-

朋友圈47%的内容在炫耀

朋友圈47%的内容在炫耀

-

近300起杀妻案如何判罚

近300起杀妻案如何判罚

-

谈恋爱反降低生活质量?

谈恋爱反降低生活质量?

-

全国最能吃的省市竟是它

全国最能吃的省市竟是它

-

性犯罪者再犯几率达12.8%

性犯罪者再犯几率达12.8%

举报邮箱:jubao@vip.sina.com

Copyright © 1996-2024 SINA Corporation

All Rights Reserved 新浪公司 版权所有