【IT168 技术】在连续介绍了佳能镜头的 镜片、 镀膜、 光学防抖以及 对焦技术之后,今天我们为大家带来《佳能优异单反镜头探秘》系列文章的最后一篇——镜头结构与EMD。本文将为你详细介绍佳能镜头内部的“机械电子一体化”以及“自动化控制”技术,相信看过本文后,你将对佳能镜头产生全新的认识。

多组变焦技术

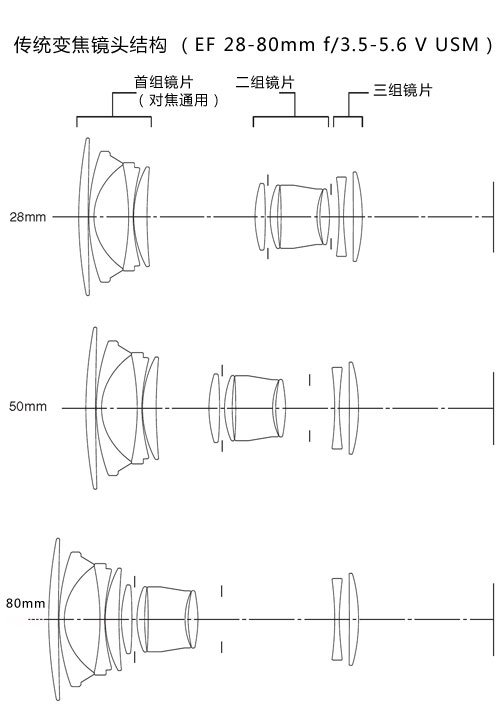

变焦镜头也被称为“拉伸镜头”,拉伸镜头允许焦距在特定范围内连续变化并在变焦过程中保持焦点固定。在镜头内部,一系列透镜沿着光轴移动改变镜片间距以实现焦距变化的功能,同时另外一部分镜片也要移动以修正距离改变导致的图像变形。因此一个变焦镜头至少需要两个能沿着光轴移动的透镜组。下图便是EF 28-80mm f/3.5-5.6 V USM变焦镜头的内部结构,此镜头是典型的两组可移动透镜结构。

▲传统变焦镜头结构

两组镜片中的后方即第二组起到控制焦距作用,镜头前端的首组镜片会与第二组镜片同步移动以补偿焦距的变化,因此第一组透镜被称为“修正器”,第二组透镜叫“变焦器”。二组镜片也承担着焦点调整的任务。

在普通小型变焦镜头里,首组透镜有负折射性质(光线发散),二组镜片显现正折射性质(光聚集),这种变焦镜头普遍被设计成负焦距结构。如此的设计最适合于广角变焦镜头。一来前组元件直径很小,可以较容易地进行紧密设计,同时保证成本低廉;二来可以在短焦距位置更好地控制图像的筒形畸变;其次,首组镜片的设计结构也允许用户可以在非常近的拍摄距离上成功对焦。

然而这样的镜头结构也有不足,如果变焦比设计得过大,则二组镜片的移动距离会大大增加,令镜头规模难以小型化,光圈变化范围也会受到影响。而且大变焦比镜头需要具有更大折射率的第二组透镜,换句话说也就是仍然要用大量透镜元件来补偿像差,这样会加大镜头的整体规模。总而言之,很难获得具有大变焦比的小型镜头。

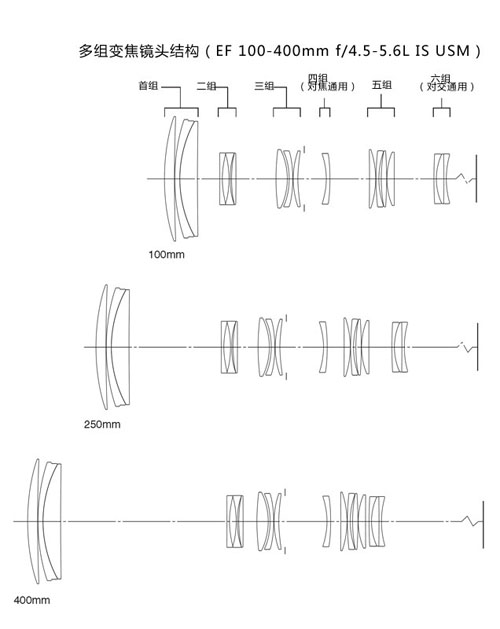

多组变焦技术是佳能公司的科技项目中旨在移除小型变焦镜头无法获得大变焦比局限的新型技术。多组变焦中负责变焦的镜片不再是两组,而是指定3到4组透镜来共同实现。由于每组镜片都需要在变焦过程中移动,每个透镜组的移动量就变得小多了。另外,光圈大小变化也可以随心设计,无需操心不得不使用复杂的光圈隔板装置。

▲多组变焦镜头结构

在多组镜片互相影响共同聚焦的过程中,每组透镜都可以使用相对较低的折射率的设计。这样成像时的像差就可以用相对较少的元件来消除。多组镜片扩增了光学系统搭建的自由性和多样性,比如可以专门设计透镜组来互相削弱各自的像差畸变(交叉补偿功能)。

多组变焦技术在先进的镜筒设计、良好的加工工艺支持下可以满足大比例变焦镜头的设计需求。EF 28-90mm f/4-5.6 III、EF 24-85mm f/3.5-4.5 USM、EF 100-400mm f/4.5-5.6L IS USM等镜头中都使用了多组变焦技术,从而达到了小型化、大变焦比、出色成像质量共存的目标。

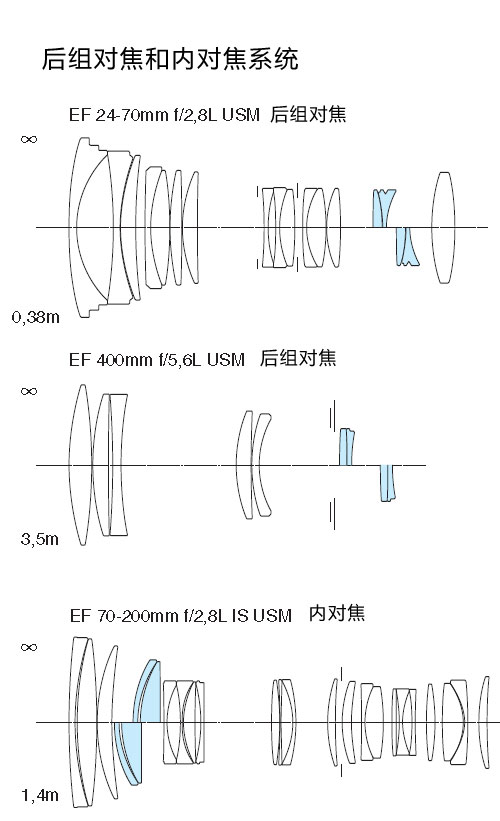

后组对焦和内对焦

相机镜头普遍的聚焦方式一种是“整组移动聚焦”,即对焦时所有镜片组沿着中心轴线方向一起移动,另一种是“前组聚焦”,也就是只有镜头前面部分的镜片移动。整组聚焦方式具备的优点在于当改变拍摄距离时,像差的变化不会很大,因此整组聚焦也就成为设计大部分定焦镜头使用的对焦模式。不过整组聚焦方式并不太适合长焦及超长焦镜头,因为这些镜头在重量和尺寸上实在不容易操作。前组聚焦方式广泛用在变焦镜头中,这种设计使得镜头结构相对简单,但是也会限制变焦倍率并且阻碍镜头的小型化发展。为了突破这两种变焦方式的局限,佳能专门为长焦镜头组群研发出完美的聚焦模式——后组聚焦和内聚焦。这种设计允许镜头尾部及中部的镜片移动以实现聚焦。在镜头内部,靠光圈位置后方(接近机身)光学元件的移动实现“后组聚焦”,“内聚焦”则是靠移动光圈和前组镜片之间的元件来完成。

▲后组对焦和内对焦系统

如今除了EF系列的长焦镜头外,EF 16-35mm f/2.8L USM和其他一些变焦镜头也开始使用后组聚焦设计。由后组聚焦技术延伸出的浮动画质补偿技术也在广角镜头上得到了应用,例如EF 14mm f/2.8L USM,EF 20mm f/2.8 USM以及EF 24mm f/2.8等。

佳能后组聚焦设计的变焦镜头在快速对焦及手动对焦时的手感方面广受称赞,变焦时镜头长度固定的特点也令镜头更加密致、结实。另外,这一设计还能让对焦环可以设置在镜头上最合适的位置,对焦过程中镜头也不会拉长或缩短,这使得镜头可以保持优良的平衡性能;并且滤镜不随对焦而旋转,这让偏振滤镜也可以更随心地操作。同时,相比以往的对焦方式,后组对焦镜头的对焦最小距离还可以缩减更多。

镜片浮动系统

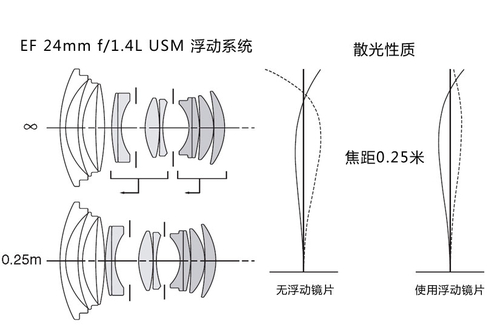

传统镜头在设计像差修正时仅考虑到优化一个或至多两个常用拍摄距离上的聚焦范围内对焦点。因此,这些镜头能够在某些特定的摄距上获得非常好的影像,而当被摄主体处于其他距离时,则像差可能会对成像带来很大的影响。这种情况对光学对称镜头来说影响较小,但对于负焦距镜头这种非光学对称镜头而言则影响较大(负焦距镜头产生的像差会随着焦距减小或光圈开大而越加明显)。比如单反相机使用的广角镜头为了达到在远距离处对焦,需要使用负焦距设计,但是这样一来会使得近距离对焦时出现非常明显的像场弯曲,导致取景边缘脱焦或取景中心脱焦(对取景框外围对焦时)。

为了保证镜头在任何距离对焦时都能具备出色成像能力,佳能研发出了“浮动镜片系统”,其提点是镜头组在调整焦点过程中可以单独移动以减小像差,形式上也就是“浮动”。佳能将这个系统用在了EF 24mm f/1.4L USM以及其他大光圈广角镜头上来提升镜头近距离摄影的表现力,另外还有EF 180mm f/3.5L Macro USM等镜头也使用了浮动镜片。

▲佳能EF24mm f1.4L USM的悬浮系统

同时,佳能也为后组对焦镜头设计了浮动镜片,如EF 14mm f/2.8L USM镜头里的镜片就分为前组和后组,对焦时只有后组参与移动。

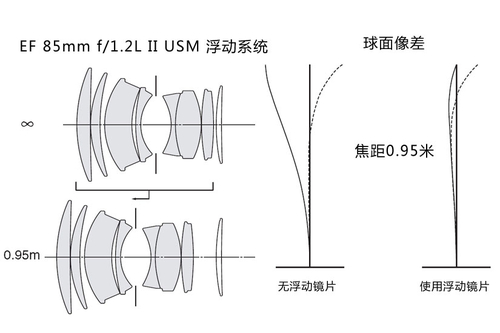

使用浮动镜片的另一收益是避免球面像差,球差失真在大光圈近距离对焦时会很明显地影响成像。而这也正是“浮动镜片系统”之所以出现在EF 50mm f/1.2L USM、EF 85mm f/1.2L II USM、EF-S 60mm f/2.8 Macro USM等大光圈镜头中的重要因素。这些定焦镜头中使用的浮动镜片技术与广角镜头中的浮动技术不同,其后组镜片完全固定而依靠改变其他元件的位置进行对焦。这种设计为摄影者提供了几乎能够完全避免眩光的高品质影像捕获能力。

▲佳能EF85mm f1.2L II USM的悬浮系统