本文来自:华泰证券宏观研究 作者:易 峘、常慧丽

摘要

继8月9日的深度报告《推演海外衰退风险及其宏观影响》之后,我们在本文中着重分析全球制造业周期走势。与此前“被动累库”周期不同的是,历经两年有余的疫情扰动,全球供应链的“隐性库存”水平可能明显高于以往,同时,5月来的“快加息”周期推高了累库的综合成本——两者均可能加剧本轮生产减速的压力。高企的“隐性库存”水平意味着库存“正常化”进程、及工业低增长的时间均可能被拉长。

1.7月后海外需求走弱,外贸先行指标下行

虽然中国7月出口同比仍增长18%,但部分受益于疫情期间积压订单滞后交付。同期,全球贸易先行指标开始走弱,中国出口高频指标也开始下行。

2.海外制造业显性库存水平“被动上升”,而“隐性库存”已然高企

虽然海外工业生产增长较弱,但由于订单增长下行速度更快,表观库存指标开始全线上升。与此前多轮“被动累库”周期不同的是,在经历两年有余的疫情扰动后,全球供应链上的“隐性库存”水平可能明显高于以往,两方面:

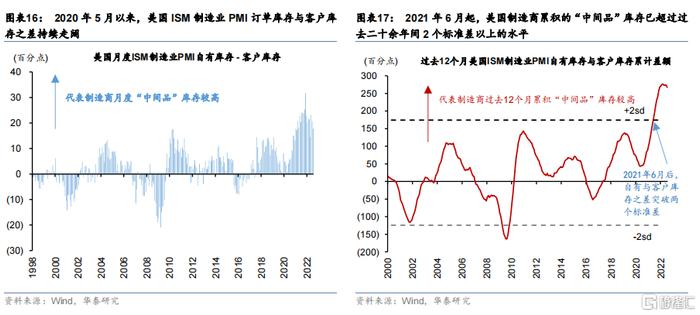

1) 各国原材料库存和产成品库存的“剪刀差”在疫情爆发后持续高企。我们估算,去年6月起美国制造商累积的“中间品”库存已超过均值2个标准差以上。如果需求预期转弱,隐性库存可能加剧需求和生产增长下行的压力。

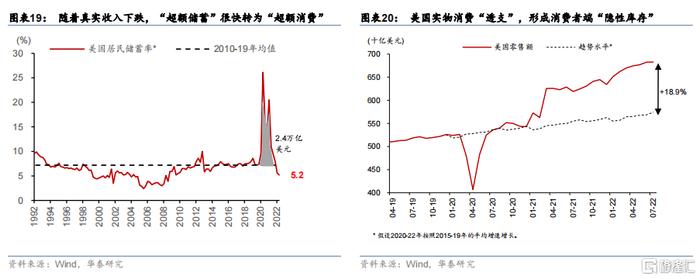

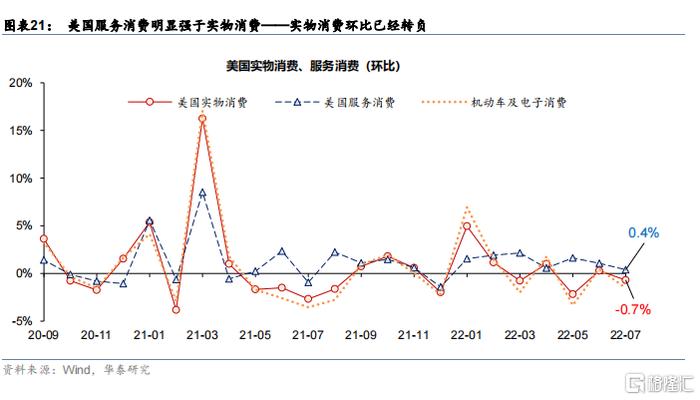

2) 欧美消费者普遍“提前消费”,造成非传统意义上的“隐性库存”囤积。美国7月零售额仍高出潜在趋势水平近20%。随着真实收入下跌,“超额储蓄”很快转为“超额消费”。消费者层面也可能“去库存”。

3.订单增长下行趋势短期难以逆转,而累库成本正快速上升

高通胀+强美元周期下,海外真实购买力快速萎缩、尤其是新兴市场和能源进口国。由于海外贸易大比例以美元计价,欧、日及很多新兴市场国家美元计的真实收入水平今年以来出现两位数的同比收缩,进一步压制进口需求。

同时,5月以来海外“快加息”,快速推升了广义库存成本,加剧通过收缩生产和需求来防止库存继续上升、最终去库存、降成本的压力。如原材料价格下行,囤库存的“机会成本”更高。

4.下半年全球制造业订单或将加速下行且可能维持低速,贸易量或将缩减

历史上,被动累库周期开始后的1-3个月内,工业增长可能快速下行。而鉴于本次真实购买力下行压力较大,且“隐性库存”较高,工业增长低速增长的时间也可能更长,以求恢复“正常化”的显性和隐性库存水平——这一判断也和我们在《推演海外衰退风险及其宏观影响》中的初步结论相呼应、即本次欧美经济若陷入衰退,其经济增长低位徘徊的时间可能更长。

此外,鉴于贸易比工业增长的弹性更大,随着工业生产降速,全球贸易量增长大概率转负,而贸易额增长也可能停滞,甚至在悲观的情形下,出现收缩。

5.外需走弱加剧中国增长和企业盈利下行压力

海外制造业景气周期和中国出口增长息息相关。值得注意的是,去年下半年来,净出口对中国增长的贡献份额明显上升,今年上半年,贸易顺差占名义GDP的比例达到4.4%,同比上升57%。分行业看,出口韧性对盈利的支持也显而易见。外需减速,可能进一步加剧中国增长和企业盈利下行的压力。

风险提示:全球衰退风险超预期,海外地缘政治风险超预期。

正文

1.7月以来,海外需求走弱,外贸先行指标下行

引言:

自8月9日,我们发布了深度报告《推演海外衰退风险及其宏观影响》,可视为华泰宏观有关全球衰退及其影响系列研究的“开题之作”。本文中,我们着重分析制造业领先指标的走势,尤其通过对海外订单走势、库存周期以及购买力变化的全面分析,判断海外需求走弱的潜在压力,并预判全球制造业生产和贸易走弱的时点和调整路径。

7月以来,海外制造业订单增长快速下行,而库存被动上升。与此前多轮“被动累库”周期不同的是,在经历两年有余的疫情扰动后,全球供应链上的“隐性库存”水平可能明显高于以往,且5月后的“快加息”可能快速推升了累积库存的综合成本——两者都可能加剧生产减速的压力。

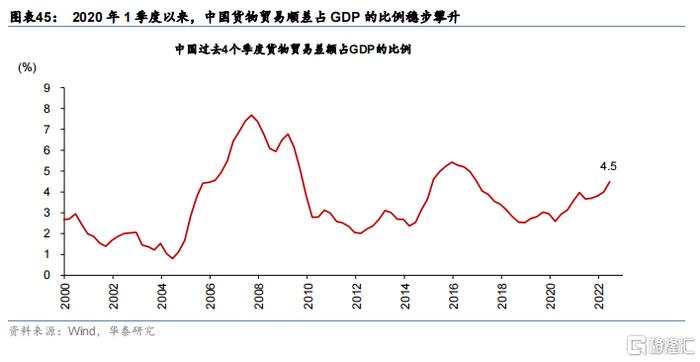

与之相呼应的是,中国外贸先行指标7月也开始出现走弱迹象。然而,值得注意的是,去年下半年来,净出口对中国增长的贡献份额明显上升,今年上半年,贸易顺差占名义GDP的比例达到4.4%,同比上升57.0%。分行业看,出口韧性对盈利的支持也显而易见。外需减速,可能进一步加剧中国增长和企业盈利下行的压力。

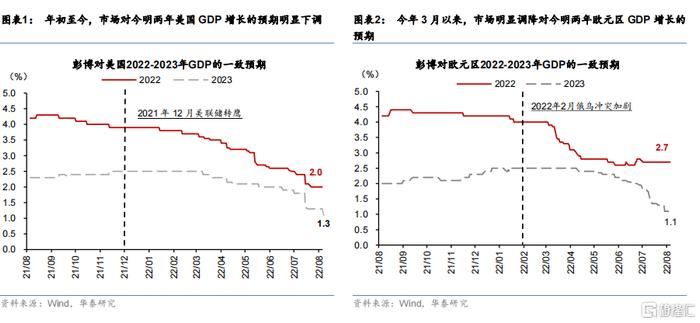

随着美国5、6、7三个月“快加息”累计达 200个BP, 欧洲能源短缺进一步升级(参见【华泰宏观 | 深度】北溪1号断供威胁如何影响中国?,2022/7/19),市场对海外增长的预期快速下调(图表1和2)。年初至今,市场对美国2022年GDP增长预期从3.9%下调至2.0%,隐含2022下半年GDP增长预期下调3.6个百分点,同期对美国2023年GDP增速预期也从2.5%调降至1.3%。受俄乌冲突升级影响,今年3月后,市场一致预期的欧元区2022年GDP增长从4.2%一路下行至2.7%,其中下半年隐含增速快速调降2.8个百分点,同期对欧元区2023年GDP增长的一致预期也从2.5%降至1.1%。与此同时,全球外贸指标均出现走弱迹象。

虽然中国7月出口增长仍录得同比18.0%的增长,但部分得益于一些此前疫情期间积压订单滞后释放对总出口的提振。但我们观察到,全球贸易先行指标开始出现走弱迹象。

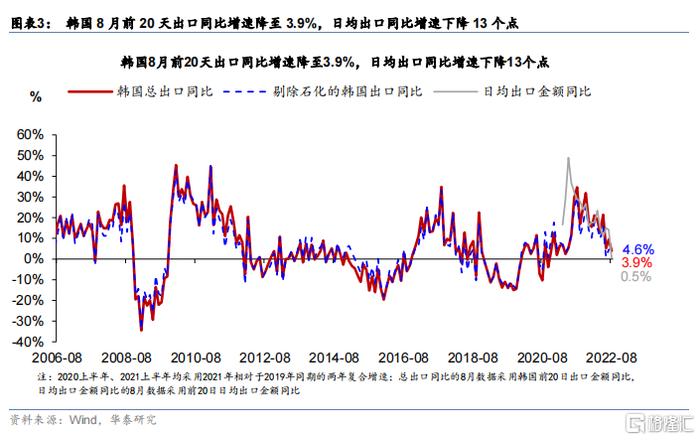

· 首先,全球贸易的“风向标”韩国出口动能快速下降——作为典型的出口外向型经济,韩国经济对全球需求较为敏感,被称为全球经济的“金丝雀”。今年7月,韩国出口从前5个月的双位数增速放缓至9.4%,而去除石油制品的出口同比仅增长4.6%,而8月前20天出口同比增速进一步放缓至3.9%,日均出口同比增速下降13个点(图表3)。韩国出口走弱,显示全球电子、机械和中国进口需求较弱。具体看,2021年半导体占韩国出口的20%,而今年7月韩国半导体出口同比增速从6月的10.7%明显放缓至2.1%;2021年对华出口占韩国总出口的25.3%,而今年7月对华出口降幅从6月的0.8%进一步扩大至2.7%。

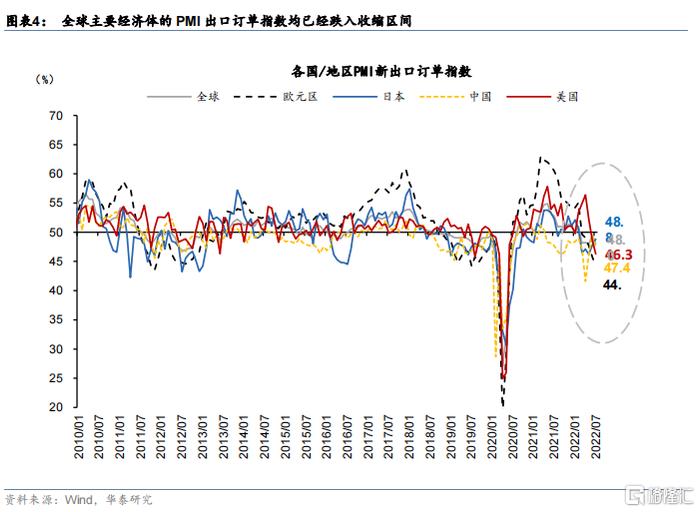

· 第二,全球制造业PMI出口订单指数全线走弱。图表4显示,全球主要经济体的PMI出口订单指数均已经跌入收缩区间——其中中国7月新出口订单PMI指数从6月的49.5%下跌至47.4%。值得注意的是,中国PMI指数及分项的“隐含波动率”较低。全球其他国家PMI下行更为明显:德国制造业PMI出口订单指数从2021年3月69.1%的高点、及俄乌战争前的56.4%一路下行至42.8%,较具“代表性”。此外,美国ISM制造业PMI出口订单指数也从年初的53.7%下滑至7月的52.6%,同期Markit制造业PMI出口订单指数从49.8%下降至46.3%。虽然日元年初至今兑美元大幅贬值14.6%,但价格下调仍无法支撑日本出口需求——日本7月PMI出口订单指数也低于荣枯线,录得48.8%,并整体处于下行通道。

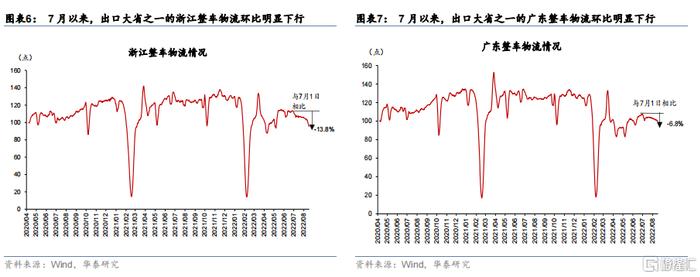

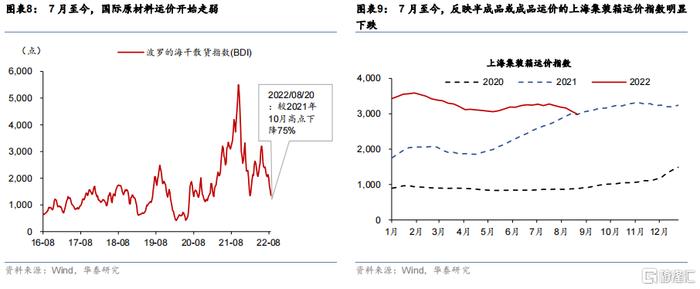

· 其三,与海外高频指标相呼应的是,中国(PMI外的)出口相关高频指标也在7月后出现走弱迹象。7月以来,浙江和广东的整车物流分别环比下行13.8%和6.8% (图表6 和图表7),同期运价亦开始走弱,显示需求比供给走弱得更快。具体看,7月至今,波罗的海干散货指数下行42.9%,中国出口干散货指数下行10.5%,中国进口干散货指数下行26%;上海出口集装箱运价指数下跌18.4%,其中上海至美西集装箱运价下跌16.1%,上海至欧洲集装箱运价下跌13.3% (图表8和9)。

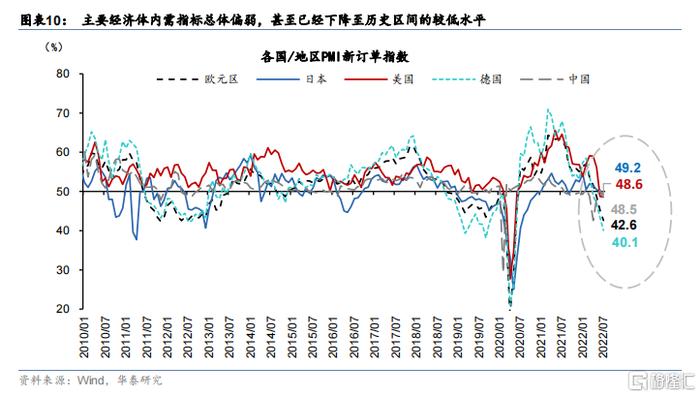

外贸订单走弱, 而发达国家内需指标也总体偏弱、甚至已经下降至历史区间的较低水平(图表10)。今年7月美国ISM制造业PMI新订单指数仅为48.0%,较2021年3月68.0%的高点、以及年初的57.9%均大幅下滑;同期美国Markit制造业PMI新订单指数也从2021年5月65.6%的高点、以及年初的53.7%降至48.6%。受能源供给的冲击,德国制造业PMI新订单指数的下行更为明显,今年7月仅为40.1%,而2021年3月的高点达70.9%,今年2月俄乌战争前为58.5%。同时,日本、中国制造业PMI新订单指数也分别从年初的54.5%、49.3%明显放缓至今年7月的49.2%、 48.5%。此外,美国除国防外耐用品新增订单环比增速从年初3.0%的增幅明显降温至今年6月的0.4%,美国零售环比增速也从年初2.7%的增长大幅放缓至今年7月的环比持平。

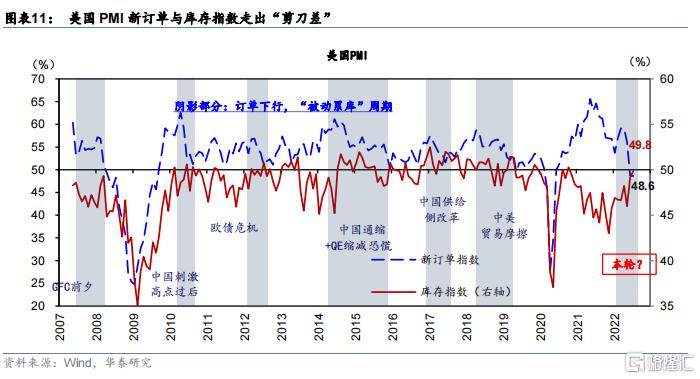

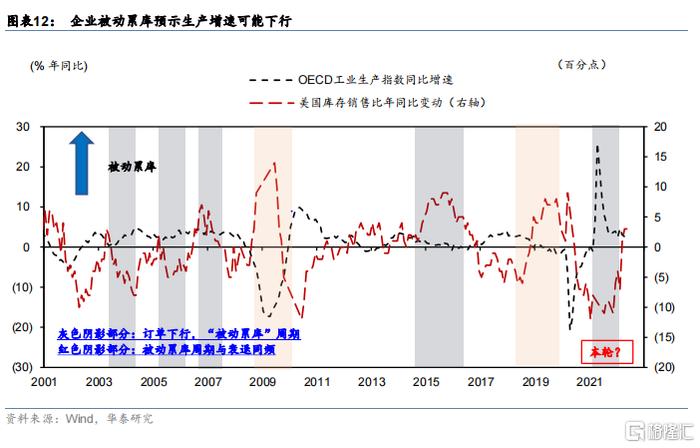

生产指标并不强的环境下,库存水平“被动上升”,显示贸易订单需求可能进一步走弱。值得注意的是,欧美均出现“被动累库”的早期迹象,表现为订单增长大幅降速、且高于库存降速速度,导致库存比例上升,如美国国内贸易库存销售比已明显回升(图表11)。从长周期的角度来看,欧美历史上“被动累库”周期一般都达6个月以上,此后全球工业和贸易增长都大概率减速、甚至转负(图表12)。

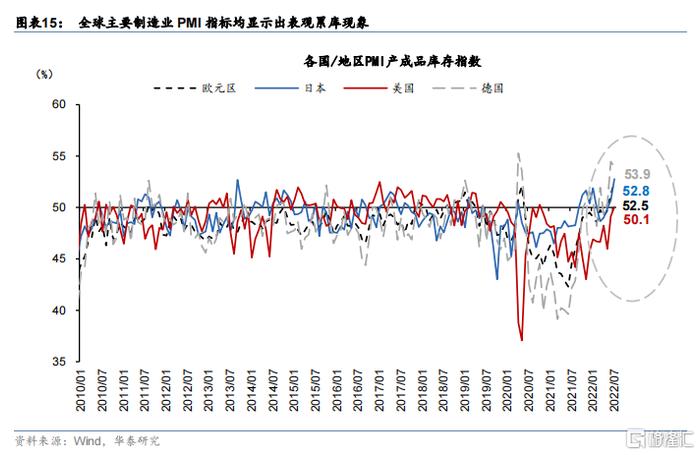

2.海外制造业显性库存水平“被动上升”,而“隐性库存”可能已经高企

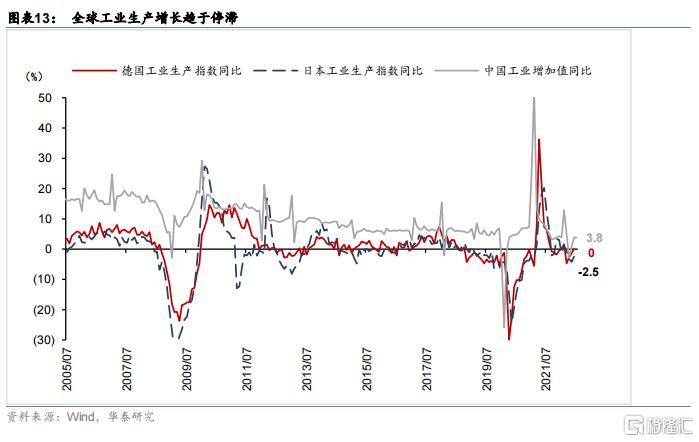

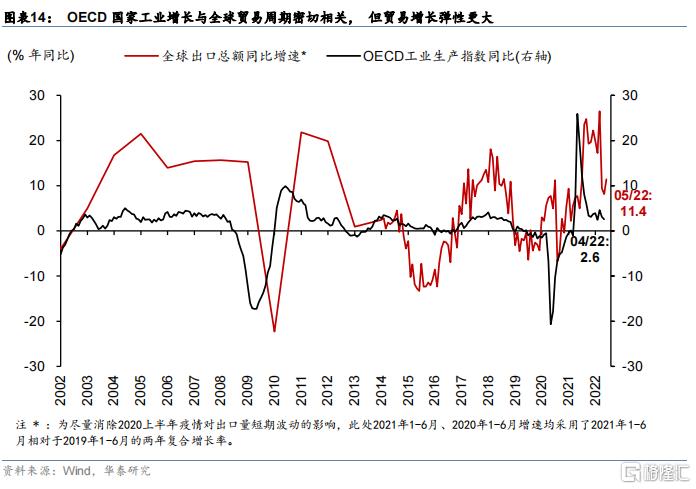

虽然海外生产指标走势普遍不强,但由于订单增长下行速度更快,表观库存指标开始全线上升。2022年6月,德国工业生产同比0增长(而3-5月为同比负增长),日本工业生产同比收缩2.5%,7月中国工业增加值同比增速仅3.8%,低于基数更高的6月(图表13)。略有滞后的OECD综合数据显示,OECD国家工业增长同比从2021年4季度的3.6%,下行至2022年1季度的3.4%和2022年4月的2.6%(图表14)。然而,全球主要制造业PMI指标均显示出表观累库现象——7月,德国PMI产成品库存指数从2021年6月时的39.6%上升至53.9%,而原材料库存则更高;日本PMI产成品库存亦攀升至52.8%,而美国表观产成品库存水平相对较低,但也从去年11月的43.0%逐月爬升至50.1%(图表15)。

但本轮与众不同之处在于——除了表观库存之外,我们的研究表明,全球目前的“隐性”商品库存可能更高,主要分为两个层面:

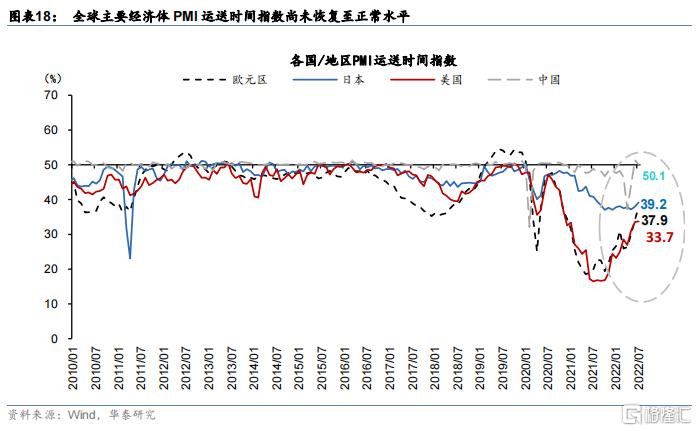

1. 各国原材料库存和产成品库存的“剪刀差”在疫情后持续高企、以应对供应链的潜在“不确定性”。目前,供应链中可能累积了较大的潜在库存,在需求减弱时可能加剧需求和生产增长下行的压力。2020年5月以来,美国ISM制造业PMI订单库存与客户库存之差持续走阔;以过去12个月两者之间的累计差额来看,2021年6月起美国制造商累积的“中间品”库存已超过过去二十余年间2个标准差以上的水平(图表16和17)。随着供应链逐渐“正常化”,如全球主要经济体PMI运送时间指数尚未恢复至正常水平(图表18),厂商库存水平或将呈现均值回归的趋势。而更重要的是,随着需求走弱、短端利率上升推升累库成本(具体分析见以下第3部分),厂家库存“正常化”叠加订单下行的压力,可能导致生产增长下行更快。

2. 然而,可能更重要、但更难量化的因素是,海外消费者也可能囤积了不少非传统意义上的“隐性库存”——具体体现为过去两年疫情期间,服务消费受限+(耐用品)供应链不确定性较大,且发达国家普遍进行大体量转移支付、补贴居民收入,居民端的“提前消费”现象较为普遍,尤其是实物消费可能有一定的“透支”。

受益于美国政府在2020~2021年进行的多轮、大规模财政补贴,疫后美国居民收入增速一度超过疫情前水平,我们估算, 2020年至今美国居民的超额储蓄累计仍可能高达2.4万亿美元(图表19);截至今年7月,美国零售额仍高于“潜在趋势水平”约19%(图表20)。然而,随着高通胀下美国居民真实收入水平大幅下降、同比负增长,“超额储蓄”很快转变成“超额消费”,消费者层面也可能“去库存”——美国实物消费7月环比下降0.7%;从去年5月~今年7月份(共15个月份)当中,实物消费环比增速在其中11个月份都跑输服务消费增长即是例证(图表21;关于通胀对购买力的影响,具体请参考我们在第3部分中的分析)。

3. 订单增长下行趋势短期难以逆转,而累库成本可能快速上升

高通胀+强美元周期下,海外真实购买力快速萎缩、尤其是本币贬值幅度较大的新兴市场国家,短期终端需求减速的趋势难以逆转。即使以汇率走势强劲的美国为例,随着拜登政府在去年实施的大额财政补贴逐渐退坡、而通胀则一路上行,剔除通胀因素,美国劳工真实收入增速已经从2020年4月+8%的同比高点(2021年初同比+4%)、快速回落至目前-3.3%同比收缩的水平(截至今年7月,图表22)。

从美国CPI的各类“生活必需品”价格来看,2020年下半年以来,能源价格上涨近70%、机动车价格上涨32%、食品价格上涨14%,而非农时薪同期仅累计上涨约10%(图表23);由于“必需品”消费弹性较低、受通胀上升的腐蚀或更为严重,低收入人群购买力缩水可能更为明显——而中低收入人群的实物消费对美国海外需求的拉动也更为明显。

1)消费需求层面,由于全球大部分可贸易品以美元计价,在强美元周期+高通胀环境下,新兴市场国家以美元计的海外真实购买力往往下行更快。而本轮周期中,对能源进口高度依赖的欧洲和日本的“收入损失”也十分严重。

以各国本币计价,高通胀对新兴市场国家、以及欧元区居民购买力的“侵蚀”已经非常明显——今年二季度,土耳其(+74%)、阿根廷(+61%)、巴西(+12%)等新兴市场国家的CPI同比增速当季均值超过10%,印度(+7.3%)、墨西哥(+7.8%)接近10%,欧元区二季度CPI平均达到8%(图表24)。

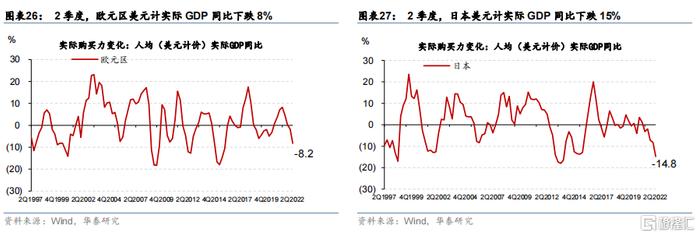

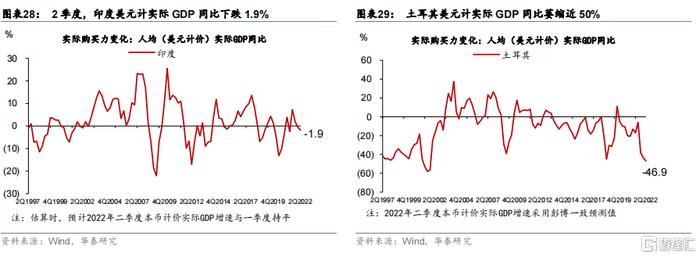

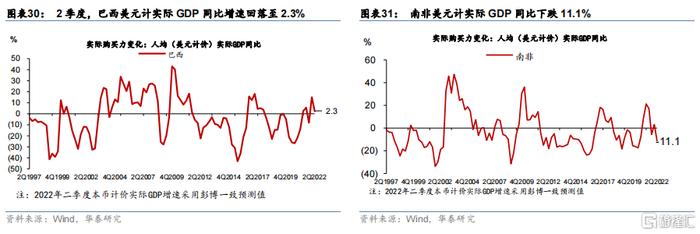

在强美元周期下,本币贬值、使得这些国家对外账户购买力进一步“缩水”——年初以来(截至8月20日),土耳其里拉(-33%)、阿根廷比索(-26%)、印度卢比(-5%)、南非兰特(-4%),以及欧元(-11%)和日元(-18%)对美元贬值幅度较大(括号内为各国本币对美元跌幅)(图表25)。今年2Q、相对去年2季度,欧元区(-13%)、日本(-19%),以及印度(-6%)、土耳其(-98%)、南非(-13%)等部分新兴市场国家本币对美元同比大幅下跌。

2022年以来,本币兑美元汇率明显贬值且通胀大幅上升的经济体,美元计的真实收入增长快速下行。例如,以美元计,2022年2季度土耳其真实GDP同比缩水47%,南非真实GDP同比下行11%,印度同比下行1.9%。而2季度欧元区和日本美元计实际GDP增长也同比大幅收缩8%和15%(图表26-31)。由此,全球消费品真实购买力大幅下降,需求同比减速也不足为奇。

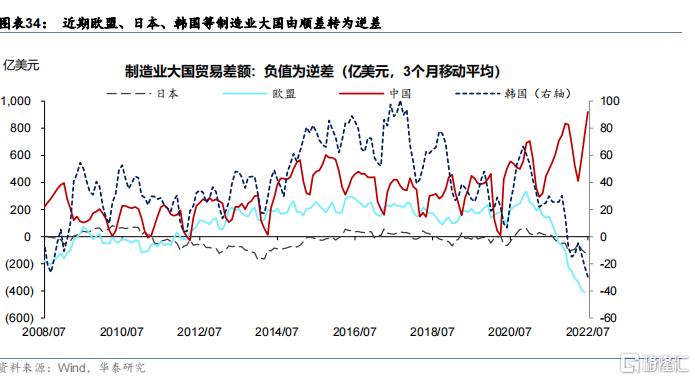

2)投资需求层面,在能源价格上涨(波动性加大)及全球需求减速影响下,欧元区、日本等制造业出口大国经常项目转为逆差、国家层面“收入损失”快速攀升, 企业盈利承压,资本开支周期随之走弱。

随着地缘政治摩擦升级、能源供需矛盾激化,除中国以外的全球主要制造业大国贸易顺差快速消失、转为大幅逆差(参见我们8月8日发布的《中国贸易顺差逆势上升的成因与启示》)——其中以欧元区、日本、韩国等国“收入损失”最为严重。

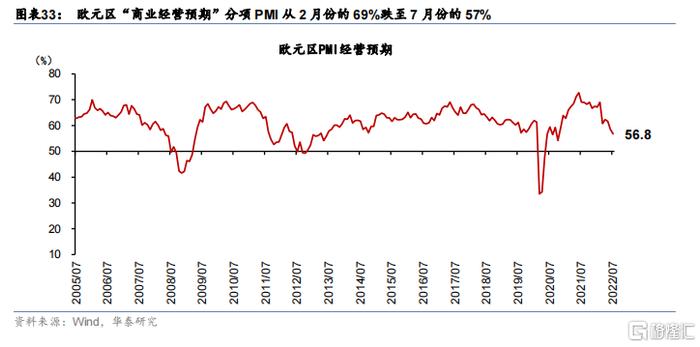

以欧元区为典型,能源价格大幅上涨之下,其经常账户收支边际恶化、企业盈利能力下降,资本开支削减。如我们8月9日发布的《推演海外衰退风险及其宏观影响》所述,在俄乌战争爆发后,欧洲生产、经营、投资等方面先行指标均快速下行,“敏感度”更高于美国——欧元区PMI库存和新订单分项的“剪刀差”明显拉大,7月份新订单PMI已跌至42.6%;而“商业经营预期”分项PMI从2月份的69%跌至7月份的57%。反映企业资本开支意愿的欧元区和德国sentix投资信心指数均跌至2020年三季度以来低点(图表32)。

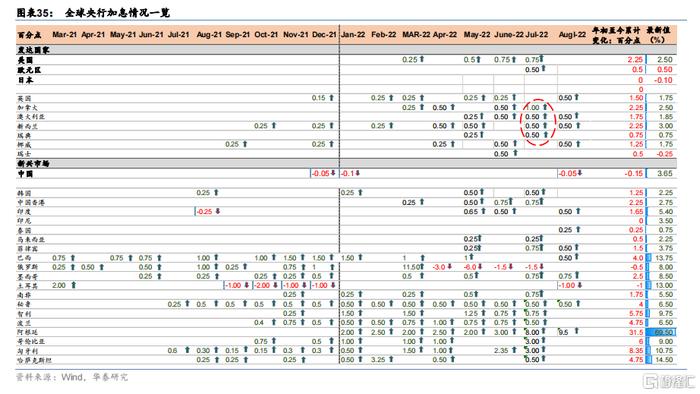

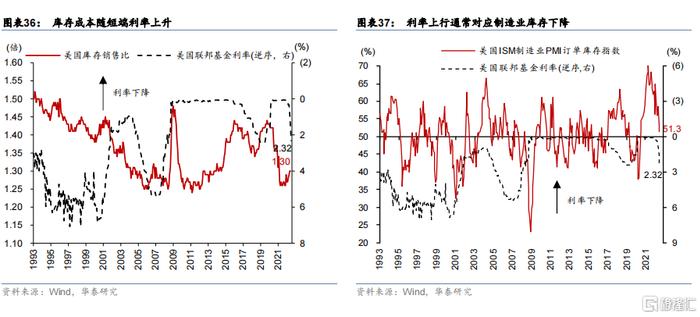

在消费和投资需求走弱的同时,广义库存成本往往随着短期利率走高而上升,被动累库非长久之计——所以,目前全球的库存周期现状可能加剧终端需求下行的压力。库存作为“流动资产”,其金融成本对短期利率较为敏感。在美联储快速加息的“引领”下,海外多国从5月以来进入“快加息”周期,快速抬升累库成本(图表35)。而图表36和37显示,库存水平往往随着利率中枢的上升而下行。

值得注意的是,如我们在第二部分所论述的,除了“表观”库存之外,厂商的隐性库存,及消费者的“提前消费”带来的用户端“库存”水平都可能远高于此前各轮更为典型的“累库周期”。由此,不排除库存的实际成本高于表观数据。此外,在原材料价格下行拐点形成后,囤积库存的“机会成本”更高。所以,虽然目前订单下行“措手不及”造成被动累库,但此后生产增长大概率将加速下行,以平抑库存及其相关成本的上升。

4. 2022下半年全球制造业订单或将加速下行,贸易量或将缩减

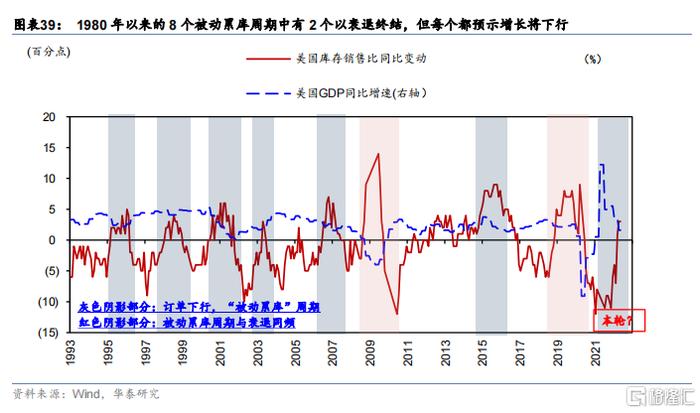

历史上,被动累库周期开始后的1-3个月内,工业增长可能快速下行。而鉴于本次真实购买力下行压力较大,且“隐性库存”较高,工业生产低速增长的时间也可能更长,以求恢复“正常化”的显性和隐性库存水平(图表38和39)。从经济周期的角度看,库存对总需求变动最为敏感,总需求走弱一般首先表现为库存的累积,企业继而会根据库存变动来调整生产。由此,美国国内贸易库存销售比上升,通常会伴随OECD工业生产指数与全球贸易周期的下行,而1980年以来美国的8个被动累库周期中有2个以衰退终结。鉴于本次真实购买力下行压力较大,海外需求可能减速更快。另一方面,疫情引发的供给冲击推升“隐性库存”,供给端面临的调整压力也将更大,因此工业生产或将维持更长时间的低迷,以推动显性和隐性库存水平回归“正常化”。

这和我们在《推演海外衰退风险及其宏观影响》(2022/8/9)一文中的初步结论相呼应。初步判断,此前库存上行和下降周期往往持续6-12个月,而本次隐性库存上升周期持续了一年有余,随着订单走弱,不排除本轮库存“正常化”过程耗时更久,而期间工业生产的增速也可能低位徘徊更长时间。另一方面,从政策和市场调整的角度看,如果全球工业生产陷入低迷,与2008年相比,中美政策放松的空间可能都相对有限,而近年来资本开支不足、供给瓶颈等多重因素结构性抬升大宗商品价格底部,大宗商品价格的回调可能不足以对冲全球需求下行对工业生产的拖累。

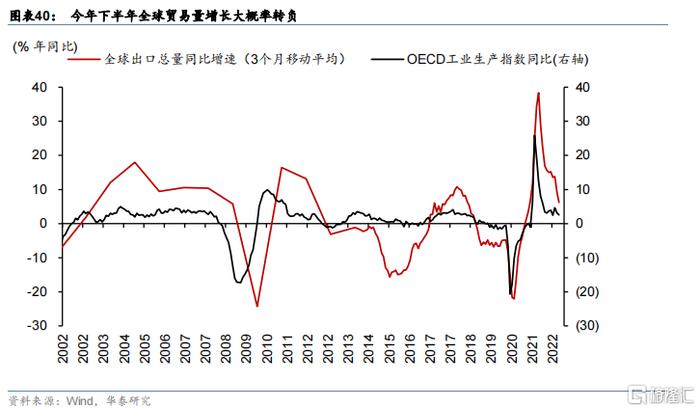

图表40显示,全球工业生产和贸易量增长呈显著正相关关系。数据显示,全球工业增加值和贸易额的比例约为10:7左右,显示可贸易品在全球工业增长中占比可观。但鉴于贸易增长比工业增长的弹性更大,预计在工业增长减速周期当中,贸易增长的回落幅度将更大。历史回归显示,在周期拐点,贸易增长对GDP和工业增加值增速的弹性可以达到4-5X。综合看,随着全球工业订单减速,库存被动上升,工业增长可能进一步减速,而面对较高基数,今年下半年全球贸易量增长大概率转负、而贸易额的增长也可能停滞、甚至在较悲观的情形下,出现收缩。

5. 外需走弱加剧中国增长和企业盈利下行压力

首先,如第3部分的论述,本轮全球累库周期由于金融成本和机会成本都快速上升,恐难以持久——预计工业生产增长快速下行,最终带动“库存”正常化——而库存对增长的技术性支撑也可能在明年逆转。这和我们对2023年欧洲陷入衰退,而美国衰退几率过半的判断一致(参见《推演海外衰退风险及其宏观影响》)。今年以来,美国库存水平已连续两个季度收缩,其中2季度库存变动对GDP环比增长的拖累达到年化2个百分点,而美国2季度GDP环比年化增速为-0.9%。换句话说,如果扣除库存变动的影响,2季度美国GDP环比为小幅正增长。

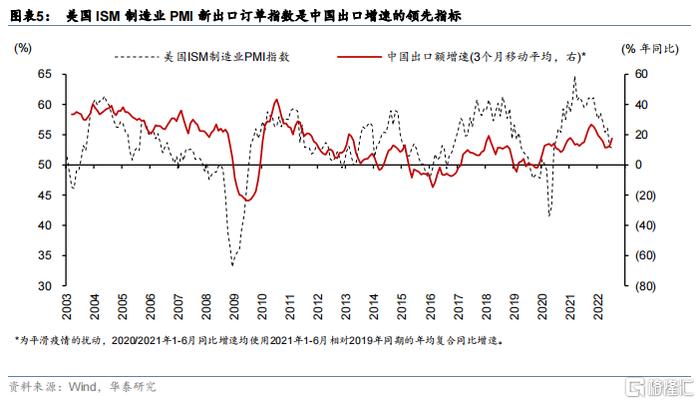

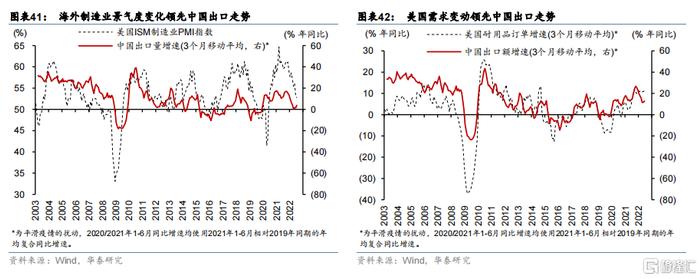

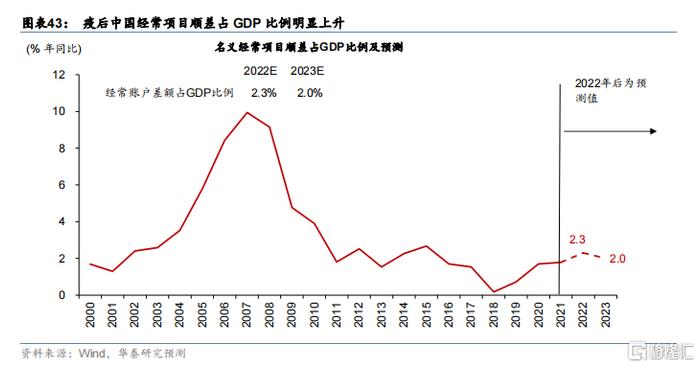

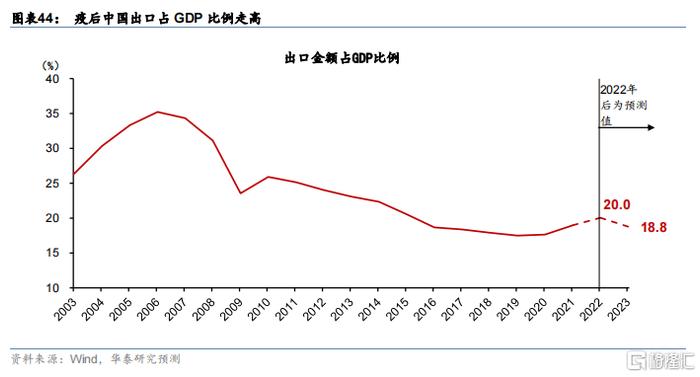

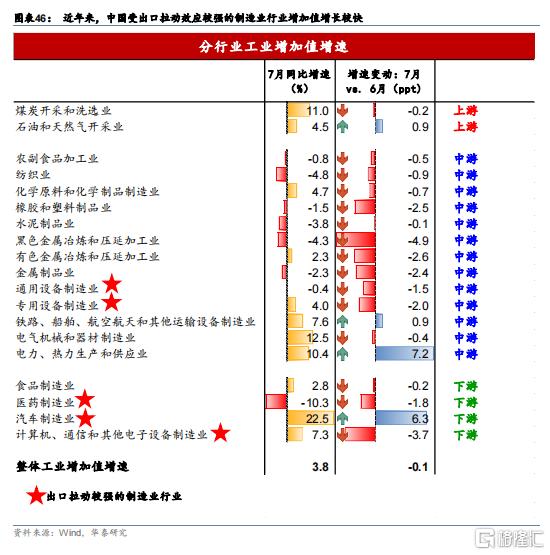

海外制造业周期的景气度和中国出口增长息息相关。值得注意的是,外需对中国总增长、和分行业增长及盈利的贡献在去年下半年以来一路攀升。历史数据显示,海外制造业景气周期、以及海外需求变动均领先中国出口走势(图表41和42)。如我们在8月7日发布的《中国贸易顺差逆势上升的成因与启示》中分析,疫后中国制造业成本优势推动出口保持较高增长,而内需偏弱拖累进口增长,叠加国际旅行暂停下中国服务贸易逆差明显收窄,中国经常项目差额占GDP的比例从2019年的0.7%明显攀升至2021年的1.8%(图表43)。今年上半年,中国货物和服务净出口拉动实际GDP约0.6个百分点、名义GDP约2.1个百分点,尤其是今年2季度对实际GDP的拉动达1.0个百分点,是经济实现正增长的主要贡献因素(图表44-45)。同时,近年来中国受出口拉动效应较强的制造业行业增加值增长较快,且盈利更高(图表46)。

如果出口增速放缓,国内出口相关行业增长将受到拖累,是下半年国内增长的一个风险点。虽然我们维持对中国出口竞争力较为乐观的判断,但在海外总需求增长快速下降,甚至萎缩的背景下,中国出口增长也可能难以“独善其身”。疫情爆发后中国出口保持强劲增长,主要得益于中国出口对其他国家呈现较强的替代效应,以及真实购买力下降压力下海外消费者对中国“高性价比”产品的偏好上升。随着海外需求进一步走弱,中国出口对其他国家的替代效应可能不足以抵消全球贸易下行的拖累,今年下半年中国出口增长可能明显减速。从某种意义上讲,中国顺差和海外逆差的“再平衡”可能是全球经济“再平衡”不可或缺的一环,而中国贸易顺差的收窄也有助于缓解全球美元流动性分布的不均衡。然而,这也意味着短期出口对中国增长和企业盈利的支撑作用可能明显下行。而在中国内需走弱的背景下,增长下行、核心通胀走弱的趋势也可能被进一步放大。

风险提示:

1)全球衰退风险超预期。如果欧美金融条件快速收紧、以及国际能源价格超预期上行,全球经济陷入衰退的风险可能会大幅攀升。

2)海外地缘政治风险超预期。如果海外地缘政治风险的持续时间超预期,可能会加大全球经济的下行风险,并推升宏观经济的不确定性。

财经自媒体联盟 更多自媒体作者

新浪财经头条意见反馈留言板

4000520066 欢迎批评指正

All Rights Reserved 新浪公司 版权所有